Wohnanlage im Anschluss an die Arbeitersiedlung Marienthal, energiegestützt durch Photovoltaikanlagen. Diplomarbeit, ausgeführt am Institut für Hochbau für Architekten der technischen Universität Wien unter Anleitung von o. Univ. Prof. Arch. Dipl. Ing. Helmut Richter durch Ulrike Hums, 2440 Gramatneusiedl, Hauptstraße 12.

[Wien] 1995, [IV], 43 Bl. & 22 Pläne; Diplomarbeit an der Technischen Universität Wien; Maschinenschrift.

Die Veröffentlichung auf dieser Website erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Ulrike Hums, Wien. Beachten Sie das Copyright!

[I]

DIPLOMARBEIT

WOHNANLAGE

IM ANSCHLUSS AN DIE ARBEITERSIEDLUNG MARIENTHAL

ENERGIEGESTÜTZT DURCH PHOTOVOLTAIKANLAGEN

ausgeführt am

Institut für Hochbau für Architekten

der technischen Universität Wien

unter Anleitung von

O. Univ. Prof. Arch. Dipl. Ing. Helmut Richter

durch

Ulrike Hums

2440 Gramatneusiedl, Hauptstraße 12

24.2.1995 |

Ulrike Hums |

Datum |

Unterschrift |

[II]

[III]

»Solardächer«, sofern dieser Begriff überhaupt vertretbar ist, wirken glatt und kalt, sammeln und spenden aber in Wahrheit Wärme. So haben sie eine eigenartige Ambivalenz. Die Antwort auf die Frage wie die Dachlandschaft in einigen Jahrzehnten aussehen wird, ist meist der Kalauer: glänzend.

Thomas Herzog

[IV]

INHALTSVERZEICHNIS

1. |

AUFGABENSTELLUNG |

1 |

|

|

|

2. |

PROJEKTSPEZIFISCHE STUDIEN |

2 |

2.1. |

Lokale Gegebenheiten |

2 |

2.2. |

Überlegung zum Baukörper |

3 |

|

|

|

2.3. |

Studien und Literaturauszuge zur Anwendung von aktiver und passiver Sonnenenergie |

3 |

|

|

|

|

2.3.1. Einleitung |

|

|

2.3.2. Direktgewinn-System |

|

|

2.3.3. Wintergarten |

|

|

2.3.4. Konvektive Systeme |

|

|

2.3.5. Wärmespeicherwände |

|

|

2.3.6. Photovoltaik |

|

|

|

|

2.4. |

Beispiele für Wohnhäuser mit aktiver und passiver Sonnenergienutzung |

22 |

|

2.4.1. Haus in Cornwall |

|

|

2.4.2. Wohngebäude mit passiver und hybrider Sonnenenergienutzung in Berlin |

|

|

2.4.3. Sozialer Wohnbau zur internationalen Gartenbauausstellung in Stuttgart |

|

|

2.4.4. Wohnhaus in Regensburg |

|

|

2.4.5. Wohnanlage in München |

|

|

|

|

3. |

PROJEKTERLÄUTERUNG |

34 |

3.1 |

Situierung |

34 |

3.2 |

Baukörper |

35 |

3.3. |

Grundrisskonzeption |

35 |

3.4 |

Konstruktion |

36 |

3.5 |

Energiekonzept |

38 |

|

|

|

4. |

LITERATURNACHWEIS |

40 |

|

|

|

5. |

PLÄNE |

43 |

1

1 Aufgabenstellung

Ziel der Arbeit ist, eine Wohnanlage in Niederösterreich im Bereich der bestehenden Arbeitersiedlung Marienthal zu entwerfen.

Das Projekt soll folgende Kriterien erfüllten:

Der Entwurf soll die gegebene Bebauung bezüglich Baukörper und Wohnformen berücksichtigen.

Die stark differenzierte soziale Struktur erfordert ein Angebot von verschieden großen Wohnungen.

Im Hinblick auf die Projektierung von wirtschaftlich günstigen Wohnformen mit hoher Wohnqualität werden die Möglichkeit der Anwendung von aktiver und passiver Nutzung der Sonnenenergie untersucht.

2

2 PROJEKTSPEZIFISCHE STUDIEN

2.1.Lokale Gegebenheiten

Marienthal ist ein Ortsteil von Gramatneusiedl in Niederösterreich. Die Arbeitersiedlung Marienthal wurde durch die soziologische Studie: »Die Arbeitslosen von Marienthal« der Autoren Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel, international bekannt.

Die Anlage war eine der ersten Siedlungen die den Arbeitern massive Wohnhäuser bot.

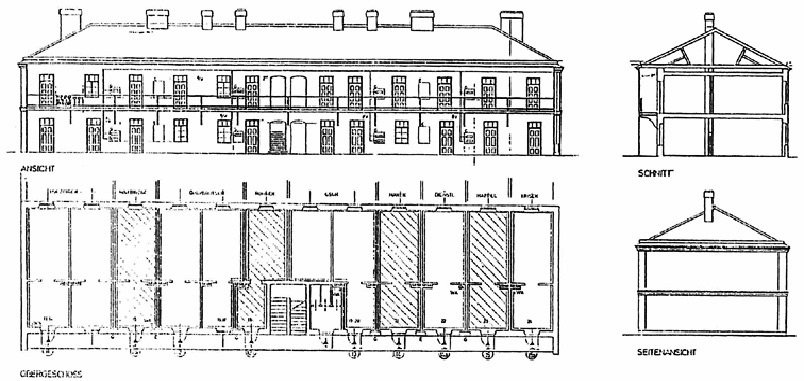

An der Hauptstraße von Gramatneusiedl befinden sich diese typischen zweigeschoßigen Laubenganghäuser mit einem hofseitigen Lagergebäude.

Sie stellen die dominierende Bebauung der Ansiedlung dar.

Arbeiterwohnhaus: Grundriß, Ansichten, Schnitt

Im Anschluß an die Arbeitersiedlung befindet sich eine Baufläche die derzeit für Kleingärten genutzt ist. Ein Teil dieser Fläche wurde für das Projekt gewählt.

Die Verkehrsanbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist mit der Bahnstation Gramatneusiedl (Ostbahn) und mehreren Autobuslinien gegeben. Infrastrukturelle Einrichtungen wie Schulen, Kindergarten, medizinische Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten sind im Ortsbereich Gramatneusiedl ausreichend gegeben.

3

Laut Auskunft am Gemeindeamt besteht großer Bedarf an Wohnungen.

Die erforderlichen technischen Anschlußmöglichkeiten sind vorhanden.

Der Bauplatz ist rechteckig (Ausmaß von ca. 12.250 m2) und eben.

Flächenwidmung: BW (Bauland Wohngebiet)

2.2. Überlegung zum Baukörper

Zur Erfüllung der Aufgabstellung [!], differenzierte Wohnungsgrößen zu schaffen, ist ein Terrassenhaus besonders geeignet.

In Anlehnung an die bestehende Bebauung und aus wirtschaftlichen Aspekten ist die Erschließung der Wohnungen durch Laubengänge vorgesehen.

Die Laubengänge sind gleichzeitig ein Bereich der Kommunikation

2.3. Studien und Literaturauszüge zur Anwendung von aktiver und passiver Sonnenenergie

2.3.1. Einleitung

Der Glaube an unerschöpfliche Öl- und Erdgasreserven wurde durch den »Erdölschock« 1973 nachhaltig erschüttert. Die zunehmende Verschmutzung von Luft und Wasser ließen neue Konzepte reifen.

In den letzten Jahren ist die Suche nach erneuerbaren Energiequellen intensiviert worden. Viele der heute genutzten Energieträger belasten unsere Umwelt und sind in der Ergiebigkeit begrenzt.

Im Prinzip bezieht jedes Haus Gewinne aus der Sonne. Die Frage ist nur, wie effizient diese Gewinne umgesetzt und gespeichert werden können.

Passive Sonnenenergienutzung

Unter passiver Sonenenergienutzung [!] versteht man die Summe aller architektonischen Maßnahmen die Sonnenenergie ohne technische Hilfsmittel zu nutzen.

Verglaste Räume werden direkt von der Sonne erwärmt, Boden und Wände speichern die Wärme.

Aktive Sonnenenergienutzung

Die aktive Nutzung der Sonnenenergie erfolgt mit technischen Hilfsmitteln wie Regelungs- oder Steuerungsanlagen, Pumpen, Ventilen etc. Die Hilfsmittel benötigen ihrerseits wiederum Energie.

Hybride Sonnenenergienutzung

Hybrid steht für zwitterhaft. Solche Systeme weisen passive und aktive Anteile gleichzeitig auf.

4

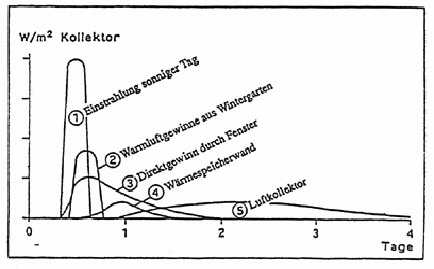

Aktive und hybride Sonnenenergienutzung

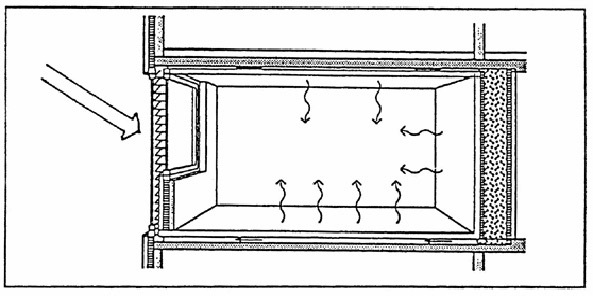

2.3.2. Direktgewinn-System

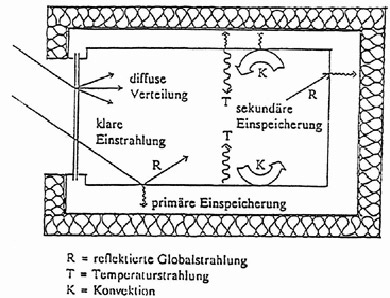

Das Wort Direktgewinn heißt nichts anderes, als daß die Sonnenstrahlung direkt in Wohn- und Arbeitsräume gelangt und dort von Speichermassen (Wände, Fußböden) aufgenommen und gespeichert wird.

Planungshinweise zur Vergrößerung des Direktgewinns:

– Die Südseite des Hauses sollte großzügig verglast sein. Die Verglasung muß eine Isolierung aufweisen, die vor zu großen Wärmeverlusten durch das Glas schützt. Gut schließende Rollos sind für die Nachtisolierung notwendig.

– Wände, Böden und Decken sollten ein gutes Wärmeaufnahmevermögen besitzen und möglichst von der Sonne »erreicht« werden. Das Wärmeaufnahmevermögen ist größer, wenn Wände, Böden und Decken in dunklen Tönen gehalten werden und weiters nicht durch Teppiche oder große Bilder an der Wärmeaufnahme gehindert werden.

– Die Grundrisse sollten möglichst offen sein, damit eine optimale Wärmeverteilung möglich wird.

– Das Heizsystem des Hauses sollte auf Energiegewinne rasch reagieren, um einerseits Überhitzung zu vermeiden und andererseits wirkliche Minderverbräuche an Zusatzenergie zu realisieren.

Direktgewinn

5

Direktgewinn – Speicher

2.3.3. Wintergarten

Ein Wintergarten ist ein südorientierter, großflächig verglaster, zeitweise bewohnbarer Puffer-Raum, der vom Haus thermisch abgetrennt werden kann und nicht oder nur sehr selten beheizt wird. In beschränktem Maße erlauben Wintergärten eine ganzjährig grüne Bepflanzung. Im Vordergrund steht die Bewohnbarkeit des Raumes ohne Einsatz von Heizenergie.

Das Prinzip des Wintergartens

Ein Wintergarten wird von Sonnenenergie sowie von Transmissionsverlusten des Hauses erwärmt und bildet damit eine Zwischenzone mit mildem, heizenergiesparendem Klima.

Tolerierte Temperaturschwankungen erhöhen die Solarausnutzung. Dadurch kann ein Wintergarten auch Wärme an das Haus liefern.

Die Sonnenenergie wird in Böden und Wänden gespeichert und zeitverzögert am Abend und in der Nacht an die Räume abgegeben. Wintergärten nutzen den Treibhauseffekt. Gewächshäuser (unbewohnt,

6

einfachverglast, beheizt) und Glashäuser (großflächig verglaste Räume, die gegenüber Wandkonstruktionen einen schlechten k-Wert aufweisen) sind keine Wintergärten!

Die Vorteile von Wintergärten sind zum einen, daß der Kollektor zeitbeschränkt als Raumerweiterung brauchbar ist und zum anderen, daß Transmissionsverluste von Hauswänden und Fenstern aufgefangen werden.

Die Nachteile sind die höheren Kosten und der mögliche Mißbrauch durch die Bewohner, der zu hohem Energieverbrauch führt.

Planungshinweise:

Untersuchungen zeigen, daß der Komfort und die erzielte Heizenergieeinsparung von folgenden Eigenschaften abhängen:

– Das Verhältnis Südglasfläche zu Totalglasfläche soll möglichst groß gehalten werden, um die Solargewinnflächen maximal und die Nettoverlustflächen klein zu halten.

– Die Fenstergrößen zwischen Haus und Wintergarten sollten möglichst großzügig gewählt sein, um genügend Tageslicht zu ermöglichen (Beschattung durch Rahmen des Wintergartens, Verglasung und Bepflanzung beachten).

– Zweifachverglasung des Wintergartens gegen die Außenluft sowie gegen das Haus; gut isolierte Rahmenkonstruktion vermindern den Wärmeverlust und die Kondenswasserbildung.

Verglasung Haus / Wintergarten: Mindestens IV-Verglasung (k= 3.0 W/m2K) spart Energie, erhöht jedoch Frostgefahr im Wintergarten.

Verglasung Wintergarten / Außen: Mindestens IV-Verglasung (k= kleiner als 3.0 W/m2K ergibt besseren Komfort aber weniger Solargewinn).

Typenbezeichnung |

Energiedurchlaß in % |

k-Wert (W/m2K) |

|

|

|

|

|

6mm Glas |

85 |

6,0 |

|

6 mm / 4 mm Isolierglas |

72 |

3,0 |

|

6 mm / 4 mm Wärmeschutzglas |

65 |

1,3 |

|

3–fach-Isolierverglasung |

63 |

2,1 |

|

16 mm Acryl-Stegdoppelplatte |

85 |

2,9 |

|

16 mm Acryl-Stegdreifachplatte |

81 |

2,4 |

Tabelle Energiedurchlaß, k-Wert

– Optimale Orientierung der Verglasung, vertikal, Südost bis Südwest (+ / – 30° von Süden). Glasflächen nach Westen oder Osten sind im Winter ungenügend besonnt und im Sommer schwierig zu beschatten.

7

– Möglichst wenig schrägverglaste Flächen, da sie im Winter viel Wärme verlieren (Frostgefahr, Kondenswassertropfen) und im Sommer zu Überhitzung führen. Die Neigung sollte mindestens 20° betragen.

– Beschattungseinrichtungen: Jeder Wintergarten muß zur Vermeidung von Überhitzung im Sommer und in der Übergangszeit beschattet werden können. Auch halbtransparente, infrarotreflektierende Abschattungen sind auf dem Markt.

Außenliegende, innenliegende Beschaffung; darauf achten, daß die Luft unter außenliegendem bzw. über innenliegend Sonnenschutz zirkulieren kann

– Die Lüftungsöffnungen sollen großzügig angeordnet werden (unten und oben an gegenüberliegenden Seiten; mindestens 1/6 der Fensterfläche).

– Wärmegedämmte Wand- und Bodenkonstruktionen, um einen übermäßigen Wärmeabfluß aus dem Wintergarten zu vermeiden. Auch die Trennwand zwischen Haus und Wintergarten muß gut gedämmt werden, da das Haus sonst an kalten Tagen mit bedecktem Himmel zuviel Wärme an den Wintergarten verliert.

– Eine luft- bzw. winddichte Konstruktion sollte auch für den Wintergarten selbstverständlich sein. Große Türen, Fenster, Lüftungsklappen oder bewegliche Verglasungen müssen eine gute, gezielte Durchlüftung im Sommer und in den Übergangszeiten ermöglichen.

– Überlegtes Bedienen der Türen und Fenster zwischen Haus und Wintergarten: Wichtig ist, daß der Wintergarten abgetrennt werden muß, sobald dessen Temperatur unter jene des Wohnraumes absinkt. Der Wintergarten ist kein eigentlicher Kollektor, das Absaugen warmer Luft ist daher nur sehr beschränkt wirtschaftlich.

8

– Bepflanzung: Ein Wintergarten kann durchaus mäßig mit Pflanzen, möglichst in mobilen Töpfen, versehen werden. Die meisten dafür geeigneten Pflanzen vertragen Temperaturen zwischen + 5° C und + 30° C mit kurzzeitigen Abweichungen von 5 bis 19° C nach oben und unten. Größere Temperaturschwankungen und anhaltende Temperaturen unter 0° C, sowie zu starke Einstrahlung durch zu viel Schrägverglasung, ist zu vermeiden. Ein energetisch und komfortmäßig optimierter Wintergarten ist also auch für die Pflanzen ideal.

– Die eventuell vorhandene Heizung dient nur als Frostschutz (maximal 5° C) Der Energiebedarf bei einem gut konzeptionierten Wintergarten ist hierfür verschwindend klein.

– Eine mechanische Lüftung von Haus und Wintergarten hebt zwar den Komfort, stellt aber den Energiegewinn in Frage.

– Kühlung des Wintergartens:

Für die Kühlung des Wintergartens sind zwei- oder dreigeschoßige Wintergärten von Vorteil, da die Kühlung durch den sogenannten »Kamineffekt« funktioniert (je größer die Höhe umso größer der natürliche Auftrieb der Warmluft).

– Die Wintergartentiefe soll so gewählt werden, daß die Wärmeverluste durch das Glasdach möglichst gering bleiben (etwa bis 2.5 m tief).

– Die Wintergartenhöhe ist ausschlaggebend für Komfort und Luftströmung im Haus (Große Höhe ergibt tiefe Lufttemperaturen in der Bodenebene des Wintergartens und große Höhe verbessert die Luftzirkulation zwischen Wintergarten und dem Haus).

Varianten von Wintergärten

Nach Grundriß:

Angebaut:

– Ost- / Westwände klein halten

– Beschränkte Tiefe verbessert Energiebilanz und Komfort

Eckbau:

– Südost oder Südwest

– Vertikaler seitlicher Sonnenschutz

Innenliegend:

– Geringste Verluste

– Gute Verbindung zwischen Wintergarten und Haus möglich

Umschlossen (Atrium):

– Maximale Pufferwirkung

– Minimaler Solargewinn

– Überhitzungsgefahr

– Niedrigste Mehrkosten

Umhüllung:

– Nur Pufferwirkung

– Maximale Verlustfläche

– Maximale Kosten

– Maximaler Gebäudeschutz

9

Mach Bedürfnisart:

Passiv:

– Pufferwirkung

– Konvektivgewinn durch geöffnete Fenster und Türen

Zuluft:

– Vorwärmung Frischluftzufuhr mit Wintergartenwärme

Abluft:

– Vorwärmung Frischluft über Wärmetauscher mit der Nutzung der Wärme aus Hausabluft und Wintergarten

Offener Kreislauf (Ventilator):

– Wintergarten Luftzufuhr z.B. in Nordräume des Hauses

Geschlossener Kreislauf:

– Wintergarten Luftabfuhr in einen Wärmespeicher

– Passive Wärmeabgabe ins Haus

Zweck |

Seitenwände |

Vergl. außen / WG |

Vergl. WG / Haus |

Heizung |

|

Tageslicht |

Dach + |

einfach |

IV |

keine |

|

Seiten |

|

|

|

|

Glas |

|

|

|

|

Puffer |

opak |

IV |

IV |

keine |

|

isoliert |

|

C |

|

|

Kollektor |

opak |

IV |

IV |

keine |

|

isoliert |

|

|

|

|

»Winter- |

opak |

mögl. |

IV |

bis |

garten« |

isoliert |

gut |

|

5° C |

|

Temper. |

opak |

mögl. |

IV |

bis |

Raum |

isoliert |

gut |

|

15° C |

|

Wohn- |

opak |

möglichst |

möglichst |

Miss- |

Raum |

isoliert |

gut |

gut |

brauch |

IV= Isolierverglasung (k-Wert ca. 3 W/m2K)

Konstruktion eines Wintergartens nach Nutzung

10

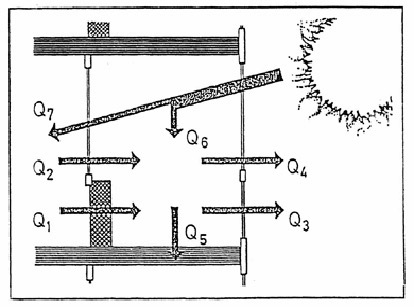

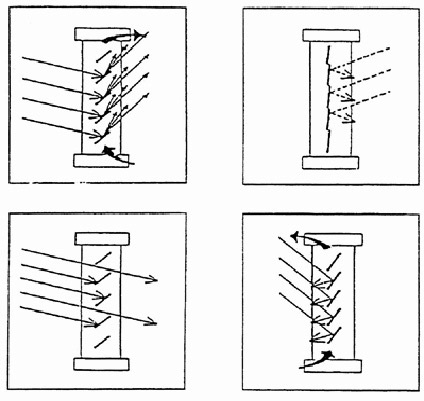

2.3.4 Konvektive Systeme

Das Prinzip des konvektiven Systems

Die konvektiven Systeme der Wärmegewinnung basieren auf dem Transport sonnenerwärmter Luft also durch sogenannte »Konvektion«. Diese Luft wird in Kollektoren erwärmt und anschließend einem Wärmespeicher zugeführt. Als Wärmesammler und Lufterhitzer kommen Luft- und Fensterkollektoren in Betracht. Die Speicherung der Wärme erfolgt dann zumeist in Geröllspeichern oder in der Gebäudekonstruktion (Wände, Böden) selbst.

Prinzip:

Als Absorber werden Lamellenstoren verwendet, die die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Die Glasscheibe verhindert Wärmeverluste nach außen. Durchströmende Luft transportiert Wärme zu einem Speicher, der sie zeitverzögert wieder abgibt. Die zwischen Kollektoren und Speicher zirkulierende Luft ist von der Raumluft komplett getrennt.

Der Luftkollektor ist ein südorientiertes Fassadenelement, in welchem bei intensiver Sonneneinstrahlung die Luft auf 30° C bis 50° C erwärmt und mittels Ventilatoren in Luftkanälen dem Speicher zugeführt wird. Im Idealfall wird der Ventilator durch eine Photovoltaikanlage betrieben. Bei geringerer Einstrahlung und nachts wird der Lufttransport unterbrochen. Der Heizenergiebeitrag eines Luftkollektors am Gesamtbedarf kann über die Heizsaison bis zu 30 % betragen.

Wandkollektor

11

Der Fensterkollektor ist ein spezieller Luftkollektor. Kombination von Luftkollektor und Fenster dar.

Fensterkollektor

Vor- und Nachteile von Luft- und Fensterkollektoren

Vorteile:

– Durch die Doppelnutzung eines vorhandenen Bauteiles können Kosten gesenkt werden.

– Selbst bei Sonnen- oder Blendschutz kann die Sonnenenergie in Form von Wärme gespeichert werden.

– Zeitverzögerte Wärmeabgabe am gewünschten Ort ist möglich. Phasenverschiebung beträgt ca. zwei Tage.

– Hohe Betriebssicherheit ist gegeben, da keine Korrosions-Frost und Leckageprobleme auftreten.

Nachteile:

– Für die Luftzirkulation sind große Kanäle notwendig.

– Große Massivspeicher (Beton, Geröll) sind nötig.

– Nur Südorientierung ist sinnvoll.

– Der Wirkungsgrad wird von der sinnvollen Anwendung durch die Bewohner bestimmt.

– Die Fenster können nur in beschränkter Anzahl geöffnet werden.

Planungshinweise:

– Die optimale Fläche der Luftkollektoren bertägt [!] ca. 1/3 der Südfassadenfläche. Falls Luft- und Fensterkollektoren kombiniert werden, können sie bis zu 2/3 der Südfassade einnehmen.

12

– Verglasung der Kollektoren: Für Luftkollektoren genügt Einfachverglasung. Bei hoher Einstrahlung ist sie der Zweifachverglasung überlegen. Für Fensterkollektoren ist innen und außen Zweifachverglasung zu wählen, da sonst die Wärmeverluste nach außen und die Überhitzung nach innen zu groß wären.

– Die Regelung muß sich nach der Einstrahlungsintensität und der Speichertemperatur richten. Die einfachste Regelung ist mittels Photovoltaik zu erreichen. Solarzellen liefern den Strom für Gleichstrom-Ventilatoren. Je stärker die Einstrahlung, desto größer der Lufttransport und umgekehrt.

– Luft- und Fensterkollektoren benötigen immer einen Speicher im Hausinneren. Die saubere Trennung zwischen Kollektor und Speicher ist sehr wichtig, soll die am Tag gewonnene Wärme in der Nacht nicht wieder verloren gehen.

– Die Lamellenstoren (Absorber) sind im Sommer mit der Reflexionsfläche im Winter mit der dunklen Absorberfläche nach außen gekehrt.

Der Fensterkollektor sammelt Sonnenwärme, liefert dynamische Wärmedämmung, läßt Tageslicht durch, ist Überhitzungskontrolle und Blendschutz

– Zur Reinigung müssen sich sämtliche Glasflächen öffnen lassen.

– Für die Frischluftzufuhr werden mindestens 6 % (der gesamten Fensterfläche) konventionelle Fensterflächen benötigt.

– Für 7.0 m2 Bodenfläche sind ca. 1.0 m2 Fensterkollektor einzubauen.

– Sonnenschutz und Lüftungsklappen zur Kühlung müssen vorhanden sein.

13

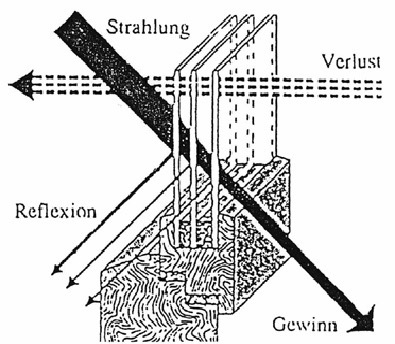

2.3.5. Wärmespeicherwände

Wärmespeicherwände sind vorzugsweise Betonwände mit davorgesetzter Verglasung. Diese Wand absorbiert Sonnenenergie an der Oberfläche, speichert diese und gibt sie zeitverzögert an die Innenräume ab.

Das Prinzip der Trombe-Wand

Die Wärmespeicherwand – oder auch Trombe-Wand – hat die 1. Generation der Solarhäuser nicht bzw. nur als Relikt überlebt. Diese Sonderform des Luftkollektors wird heute kaum noch eingebaut. Fachleute sagen der Trombe-Wand indessen ein Comeback oder sogar eine große Zukunft voraus. Grund dazu liefern die guten Erfahrungen, die bei den ersten Anwendungen transparenter Wärmedämmung (TWD) gemacht wurden.

Der Aufbau der Trombe-Wand ist denkbar einfach: Einer schwarzen, freistehenden oder tragenden Beton- oder Kalksandsteinwand ist mit einem Luftzwischenraum von 5 bis 10 cm eine Zweischeiben-Isolierverglasung vorgehängt. Die tagsüber von der Massivwand gespeicherten Sonnenwärme strömt zeitlich verschoben in den dahinterliegenden Raum. Für den raschen Wärmegewinn kann die Speicherwand durch Lüftungsöffnungen im unteren und oberen Teil der Wand erweitert werden: Bei geöffneten Lüftungsklappen wird die zwischen Glas und Wand erwärmte Luft unmittelbar dem Raum zugeführt. Mit einer Nachtwärmedämmung sind gute Gewinnwerte zu erreichen, doch ist der Aufwand für Bedienung und Reinigung hoch. Gerade in diesem Punkt könnte eine abgewandelte Konstruktion mit transparenter Wärmedämmung erhebliche Verbesserungen bringen. Im »Gegenstrom-Betrieb« hilft die Trombe-Wand Wohnräume kühlen. Tagsüber nimmt der Speicher Wärme aus dem Haus und läßt sie nachts im Free-Cooling-System nach außen entweichen. Voraussetzung für diese Betriebsart sind Luftöffnungen nach draußen am unteren und oberen Rand des Kollektors.

14

Transparente Wärmedämmung (TWD):

|

Prinzip der lichtdurchlässigen Wärmedämmung im Vergleich zur konventionellen, lichtundurchlässigen Wärmedämmung (nach FHG, Stuttgart) |

|

Transparente Materialien zwischen Glas

|

Transparente Wärmedämmung

Statt landläufiger, opaker Wärmedämmung, durch deren Einsatz nur Energie gespart werden kann, kann Transparente Wärmedämmung TWD vor einer massiven Wand diese zu einem Solarenergie gewinnenden Fassadensystem verbessern; ein System, das auch in unserem hiesigen Klima ein hohes Anwendungspotential sowohl für die Sanierung von Altbauten wie im Neubautenbereich hat, vor allem bei der bei uns gegebenen Bautradition mit massiven Wänden. Dieses Solarenergie-Nutzungspotential gilt es zu erschließen. Hinter einer transparenten Deckschicht als Wetterschutz wird die TWD angeordnet. TWD und Scheibe sind in einem Sonder-Rahmensystem auf der Fassade befestigt. Zur Regelung des Strahlendurchlasses und zur Verbesserung der transparent gedämmten Flächen während der strahlungsarmen oder -freien Zeit werden zum Beispiel Rolläden vor der Fassade oder Rollos zwischen Scheibe und TWD eingesetzt. Es muß der architektonischen Gestaltung der Fassade besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bauten mit strengem Raster bieten sich aus technisch / architektonischen Gründen für dieses neue Fassadensystem an, da dann gleichgestaltete Elemente den Gesamteindruck des Gebäudes beherrschen, so bei den Rasterfassaden der alten wie neuen Verwaltungsgebäuden und Glasfassaden der letzten zwanzig Jahre.

Planungshinweise:

– Orientierung der Wand möglichst nach Süden, da Ost- und Westwände nur 30 – 50 % der Südwanderträge liefern

– Wandkonstruktionen aus Materialien mit guter Wärmespeicherung und Wärmeleitung, z.B.: Beton (opt. 15 cm), Backstein (opt. 32 cm)

– Wegen der hohen Wandaußentemperaturen von bis zu 900 C, Problem der Rissbildung beachten (Dehnfugen nicht vergessen)

15

– Bei der Befestigung darauf achten, daß keine Wärmebrücken entstehen und ein Luftspalt vorhanden ist (zum Ausgleich von Feuchtigkeit und Druck)

– Eventuell Öffnen von Lüftungsklappen im Sommer

– Außenwand möglichst dunkel gefärbt zur Erhöhung der Solarabsorbtion

– Schnell reagierendes Zusatzheizsystem erforderlich

– Wandinnenfläche darf nicht abgedeckt werden, damit max. Wärmestrahlung möglich

– Beschattungseinrichtungen vorsehen, z.B. eine feste Beschattung auf Streckmetall, die auf die Einstrahlungsgeometrie der Sonne abgestimmt ist oder ein Rollo

– Eventuell saisonale Abdeckung der TWD-Wand mit Sonnenschutz

2.3.6. Photovoltaik

2.3.6.1 Einleitung

Der photovoltaische Effekt wurde bereits 1839 vom Franzosen E. A. Bequerel [recte Alexandre Edmond Becquerel; Anm. R.M.] entdeckt. Die erste Silizium-Solarzelle mit einem Wirkungsgrad von ca. 6 % wurde 1954 durch [Daryl] Chapin, [Calvin] Fuller und [Gerald] Pearson in den Bell Laboratories entwickelt. Seit dem Ölschock 1973 nahm das Interesse für Anwendungen ständig zu. Hauptziel von Forschung und Entwicklung ist dabei eine drastische Senkung der Herstellungskosten und in letzter Zeit auch eine wesentliche Erhöhung des Wirkungsgrades.

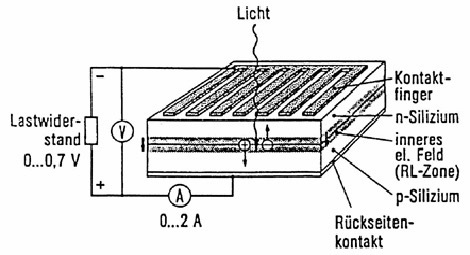

2.3.6.2.Prinzip

Photovoltaik ist eine Technik, mit der einfallendes Licht unmittelbar in elektrische Energie umgewandelt wird. Es ist auch der Begriff Solargeneratortechnik gebräuchlich. Sie beruht auf dem photovoltaischen Effekt. Elemente, die diesen Effekt ausnützen, um bei Einstrahlung von Sonnenlicht eine Spannung zu erzeugen, heißen Solarzellen. Photovoltaikanlagen benötigen keinen Brennstoff, arbeiten geräuschlos und verursachen wenig Wartungsaufwand.

Das technische Potential dafür ist zweifelsohne gegeben: Für Österreich gilt, daß an einem einzigen sonnigen Tag von der Sonne etwa die Energiemenge auf die Fläche Österreichs gestrahlt wird, die Österreich in einem Jahr verbraucht. Um alleine mit Photovoltaik den gesamten Energiebedarf Österreichs zu decken, würden 3 % der Fläche Osterreichs ausreichen.

2.3.6.3. Solarzellen

Hauptbestandteile einer PV-Anlage sind die Solarzellen. Diese dünnen Scheiben – meist aus Silizium – haben zwei Schichen mit unterschiedlichen Leitungseigenschaften.

16

An der Grenze der beiden Schichten bildet sich durch Diffusion ein inneres elektrisches Feld: Licht, das in diese Grenzschicht vordringt, kann dort Elektronen aus den Atomen des Zellenmaterials lösen. Mit Hilfe des elektrischen Feldes entsteht dann eine Gleichspannung, die sogenannte Photospannung.

Funktionsprizip [!] einer Solarzelle

Solarzellen sind nur einige Zentimeter groß – das liegt am Herstellungsprozeß. Sie werden durch elektrische Verschaltung zu Solarmodulen und diese wiederum zu Solarmodulfeldern zusammengefaßt. Elektronische Regler steuern die Energieentnahme aus dem Solarmodulfeld, Wechselrichter dienen der Umwandlung des erzeugten Gleichstromes in Wechselstrom, und Transformatoren binden die Anlage ins Netz ein.

In der technischen Anwendung kommt es zu einer Zusammenschaltung (in Serie) vieler solcher Zellen, wodurch entsprechend hohe Spannungen (häufig 15 Volt) realisiert werden können. Die maximal erreichbare Gesamtleistung beträgt etwa 40–60 Watt (Wp). Die so erzeugten Einheiten werden als Photovoltaik-Module oder Photovoltaik-Paneele bezeichnet.

Strom aus solchen Anlagen ist gegenwärtig jedoch noch sehr teuer. Dies liegt zum einen am hohen Preis der Solarzellen, Wechselrichter und Netzanschluß.

Der Grundstoff für die heute häufigsten Solarzellen ist Silizium, das eines der häufigsten Elemente der Erde ist.

Da es bis heute noch keine großtechnische Massenproduktion von Solarzellen gibt, ist das verwendete Silizium meist ein Abfallprodukt bei der – Halbleiterproduktion. Die notwendige Reinheit des Siliziums für die Halbleitertechnik ist höher als die für die Solarzellenproduktion. Tendenzen, Silizium mit einer gerade für die Solarzellenproduktion notwendigen Reinheit billiger herstellen zu können, sind vorhanden. Bei Erhöhung der Solarzellenwirkungsgrade und bei größerne [!] Produktionsstückzahlen wird der Preis sinken.

17

Arten von Zellen

– Kristalline Zellen

weisen eine regelmäßige Kristallstruktur auf.

– monokristalline Zellen weisen nahezu keine Verunreinigungen auf, sind aber aufwendig und sehr teuer in der Herstellung. Monokristalline Zellen weisen den besten Wirkungsgrad aller Silizium-Solarzellen von bis zu ca. 18 % auf.

– polykristalline Zellen

Im Atomaufbau sind Fremdatome vorhanden (Verunreinigung), sind aber günstiger in der Herstellung.

Der Wirkungsgrad liegt bei ca. 15 %.

– Amorphe Zellen

weisen keine regelmäßige Kristallstruktur auf.

Eine Schicht aus amorphem Silizium wird auf eine Trägerplatte (Glas, Kunststoff) aufgespritzt. Zur Erreichung des photovoltaischen Effektes sind nur sehr dünne Schichten notwendig

(ca. 0,01 mm »Dünnschichtzellen«).

Amorphe Zellen sind die billigsten Zellen. Für die Herstellung wird wesentlich weniger Energie benötigt als für kristalline Zellen. Die »energetische Amortisationszeit« ist daher entsprechend geringer. Der Wirkungsgrad liegt deutlich unter 10 %.

Bei einer Solarzelle ändert sich mit der Zellentemperatur der Wirkungsgrad in der Weise, daß bei niedereren Temperaturen eine höhere Leistung erzielt wird.

Alterung der Solarzelle

Wie jeder Körper verändert sich auch die Solarzelle und deren Leistung unter dem Einfluß der Alterung. Für handelsübliche mono- oder polykristalline Silizium-Solarzellen ist das Problem der Alterung sekundär. Solarzellen, die fachgerecht verkapselt werden, halten Jahrzehnte und verkleinern ihre Leistung nur unwesentlich. Bezeichnend für die Solarzellen ist ihre hohe Zuverlässigkeit und ein nahezu wartungsfreier Betrieb, sowie eine äußerst gute mechanische Beanspruchbarkeit.

2.3.6.4. Photovoltaische Anlagen

Für große Leistungen werden die Module parallel und seriell verschaltet, dadurch können verschiedene Spannungs- und Stromzustände hergestellt werden. Bei der Parallelschaltung addiern [!] sich die Ströme, bei der Serienschaltung die Spannungen. Beim Betrieb einer Photovoltaikanlage unterscheidet man zwei Arten: den Inselbetrieb, wenn keine Koppelung des Stromkreises mit der öffentlichen Stromversorgung vorliegt, sowie den Netzparallelbetrieb, wenn die Anlage direkt in das öffentliche Netz einspeisen kann. Dazu muß der erzeugte Gleichstrom in Wechselstrom umgeformt werden, was mittels Wechselrichter durchgeführt wird. Die ins öffentliche Stromnetz eingespeiste solare Energie wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt von den Energieversorgungsbetrieben mit nur 60 Groschen pro kWh entlohnt, verkauft wird die Energie aber um ca. das Dreifache (etwa 2 Schilling pro kWh).

18

Leistungsausbeute einer Photovoltaikanlage

Eine komplette netzparallele Anlage in einer Größenordnung von 1 kWp elektrischer Leistung (etwa 10 m2 Modulfläche) ist für derzeit 180.000 Schilling funktionstüchtig zu kaufen. Bei durchschnittlich österreichischer Sonnenscheindauer lassen sich in 1000 Stunden im Jahr 1000 Watt (1 Megawattstunde) erzeugen. Für 1 kWh bezahlt man dem Stromversorger (abhängig vom Bundesland) etwa 2 Schilling, was eine jährliche Ersparnis von 2000 Schilling bedeutet. Die Anlage ist nahezu wartungsfrei und ihre Lebensdauer beträgt mindestens 20, vielleicht aber auch 30 oder 40 Jahre. Wieviel dann allerdings eine Kilowattstunde kostet ist niemandem bekannt.

Photovoltaik im Verbundnetz:

Für die zentrale öffentliche Energieversorgung gilt bei photovoltaischer Netzeinspeisung in großem Rahmen folgendes: Den Lastfluß betreffend ähnelt im jahreszeitlichen Verlauf die Photovoltaik der Wasserkraft (Sommerspitze, Wintertief) im Tagesgang hat die Photovoltaik den Vorteil, daß die mittägliche Verbrauchsspitze im Netz mit der Erzeugungsspitze der Solarzellen zusammenfällt.

Ein Netzbetrieb ohne Photovoltaik muß sichergestellt sein (Schlechtwetterperiode). Die fehlende Winterkapazität könnte in einem ökologisch durchdachten Energiekonzept (kalorische Ergänzung auf – Basis Biomasse, Kraft-Wärmekopplung etc.) erfolgen. In der derzeitigen Situation könnte unter den gegebenen netztechnischen Voraussetzungen 3500 MW photovoltaische Leistung ins Netz eingespeist werden, etwa 7 % des heutigen Strombedarfes.

Sonneneinstrahlung

Ein wichtiger Begriff, wenn man von Strahlung spricht, ist die Globalstrahlung. Damit wird die Summe aus direkter Sonnenstrahlung (Strahlung aus der Richtung der Sonnenscheibe) und der diffusen Strahlungsanteile (die durch Trübung der Athmosphäre [!] auftreten) bezeichnet. Bei bedecktem Himmel gibt es keine direkte Einstrahlung, bei wolkenlosem Himmel beträgt bedingt durch Partikel in der Athmosphäre [!] der diffuse Anteil abhängig vom Ort und der Höhenlage mindestens 10–20 %.

Für die photovoltaische Nutzung der Sonnenenergie wird auch der diffuse Anteil genutzt, bei dicht bedecktem Himmel ergibt sich aber eine starke Leistungsreduktion auf etwa 10 % des Maximalwertes, wobei der Wert stark anlagenabhängig ist.

In Österreich beträgt die jährliche Einstrahlung auf die horizontale Fläche etwa 1100 kWh/m2, in Nordafrika etwa 1700–1900 kWh/m2, das Maximum von 2200 kWh/m2 wird in Teilen Australiens, Süd- und Zentralafrika sowie Gebieten in Amerika erreicht.

Österreich hat durch seine alpine Lage auch Vorteile in der Sonnenenergienutzung, da mit zunehmender Höhenlage die Einstrahlungssumme ansteigt. Die steigende Leistungsausbeute bei sinkenden Temperaturen von etwa 0,5 % pro ° C, sowie die reinere Luft und die Schneereflexion bringen besonders in den Wintermonaten äußerst günstige Werte.

19

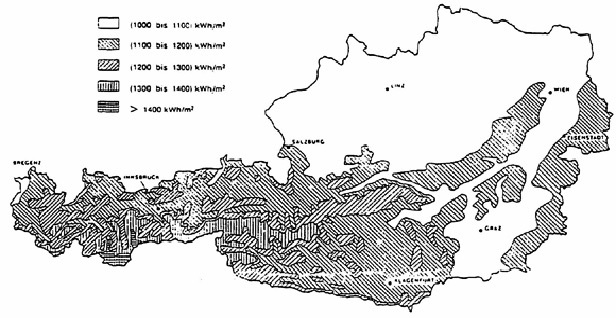

Jährliche spezifische Globalstrahlung auf Österreich (Zeitraum Jänner–Dezember) Quelle ÖNORM M 7701

Ausrichtung der Photovoltaikmodule

Folgende Grundsatzregel für die Ausrichtung der Module bei nicht nachgeführten Anlagen sollte zur Anwendung gelangen:

Orientierung möglichst in Südrichtung. Der Neigungswinkel bei fix installierten Modulen ist abhängig davon, wann eine optimale Leistungsausbeute erzielt werden soll. Für Leistungsmaximierung über das Jahr kann ein Wert zwischen 250 und 450 als guter Kompromiß bezeichnet werden. In Gegenden mit hohem Anteil an diffuser Strahlung (städtische Bereiche), gelten 30°–35° als ideal. Bei Aufstellung im alpinen Bereich ist eine etwas stärkere Neigung (auch über 450) sinnvoll, was erhöhte Produktion im Winter und leichteres Abrutschen des Schnees zur Folge hat.

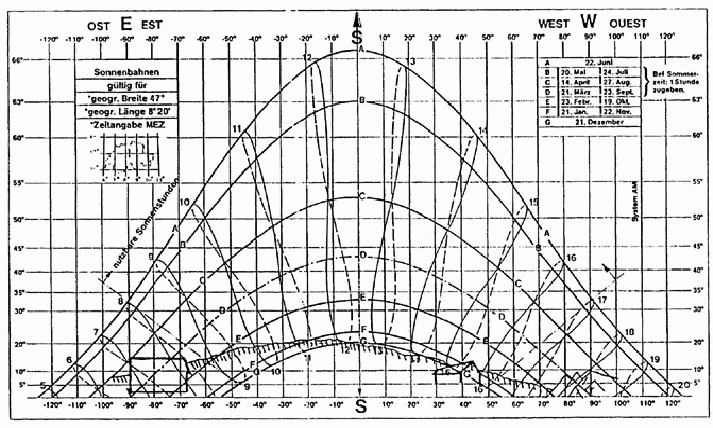

Diagramm der Sonnenbahnen in unseren Breiten

20

Neigungen unter 20° sollten nach Möglichkeit vermieden werden, da neben der schlechteren Ausbeute auch der Selbstreinigungseffekt durch den Regen bei dieser Anordnung geringer, und ein Abrutschen von Schnee nahezu verhindert wird.

2.3.6.5. Die Anwendung von Photovoltaikpaneelen

Für die architektonische Einbindung der Photovoltaikanlagen in das Gebäude stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Fassaden- und Dachintegration

Fassaden:

– Kaltfassade:

Fassadenelemte [!] werden hinterlüftet, um die Fassadentemperatur niedrig zu halten und um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden.

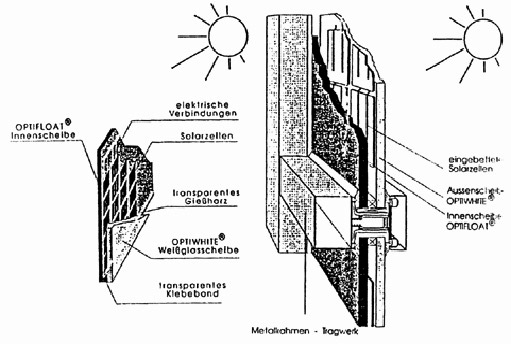

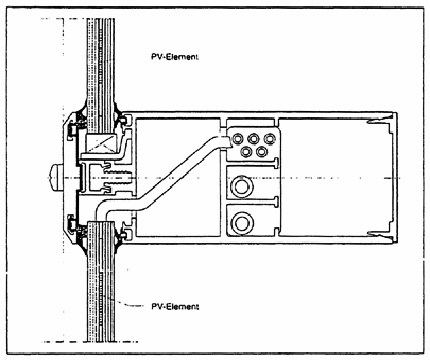

Prinzipaufbau eines photovoltaischen Fassadenelementes, Typ Optisol, Prinzip eines photovoltaischen Fassadenelementes mit einem Metallrahmentragwerk, Werkbild Flagsol

– Warmfassade:

In Kombination mit geeigneten Isolationsmaterialien bilden Photovoltaikelemente die Außenhaut des Gebäudes.

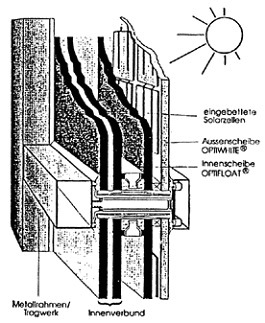

Prizipaufbau [!] eines multifunktionalen Fassadenelementes, Werkbild Flagsol

21

– Vorhangfassade

Einem bestehenden Gebäude wird zusätzlich die Funktion der Stromerzeugung gegeben.

Photovoltaik-Vorhangfassade KFA Jülich, Kabelkanäle und Hohlkammer für Modulverschaltung

Dächer:

– Flachdachaufbau:

Es kann eine einfache Unterkonstruktion mit Schwerlastfundamenten verwendet werden – die Dachhaut muß nicht durchstoßen werden.

– Aufdachmontage:

Hierbei werden Module mit Hilfe einer Unterkonstruktion einige dem Dach angeordnet. Es treten keine die Zentimeter über Dichtigkeitsprobleme auf und eignet sich gut zum Nachrüsten einer Anlage.

– Dachintegration:

Die Lebensdauer ist höher als bei vorgenannten Montagearten, da die Kabelverbindungen, die schwächsten Stellen eines Photovoltaikgenerators, nicht der Witterung ausgesetzt sind.

– Photovoltaik-Ziegel:

Die hohe Zahl der Verbindungen beeinträchtigen die Zuverlässigkeit. Der Vorteil ist die schnelle Verdrahtung durch Steckverbindungen – auch durch ungeschultes Personal.

– Großmodul:

Hier reduziert sich der externe Verdrahtungs- und Montageaufwand deutlich.

22

Art der Zelle |

Erscheinungsbild |

|

Amorphe Zellen |

rötlich, durchscheinend |

Amorph, Typ ST |

dunkelgrau, semi-transparent |

Amorph, Typ OP |

dunkelgrau, opak |

Polykristalline Zellen |

blau, opak |

Polykristalline Zellen |

blau, mit durchscheinenden oder durchsichtigen Abständen zwischen den Zellen |

Monokristalline Zellen |

blau oder dunkelgrau, mit durchscheinenden oder durchsichtigen Abständen zwischen den Zellen |

Erscheinungsbild der Photovoltaikpaneele

2.4. Beispiele für Wohnhäuser mit aktiver und passiver Sonnenergienutzung

Die Beispielsammlung beinhaltet Wohnhäuser mit der Nutzung von aktiver und passiver Sonnenenergie. Es wurden nur wenige Beispiele für Geschoßwohnbauten mit auch architektonisch zufriedenstellenden Lösungen gefunden. Deshalb sind auch andere Wohnhaustypen (Doppelwohnhaus, Einfamilienhaus) angeführt.

2.4.1. Haus in Cornwall, Projekt

Architekt: Robin Spence

Ort: Cornwall, England

2.4.1.1. Architektur, Gebäudestruktur

Robin Spence ist überzeugt, daß Tageslicht nicht nur der psychischen, sondern auch der physischen Gesundheit nützt. Er behauptet weiter, daß die Sonne sogar in gemäßigt bedeckten Breiten genug Energie spendet, um einen Großteil des Energiebedarfes für Heizung und Licht zu decken.

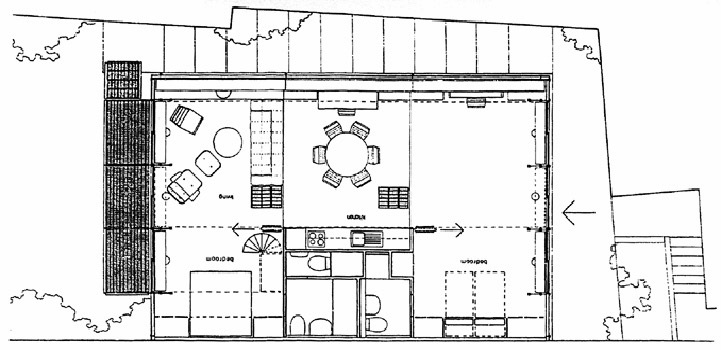

Der Abhang des Grundstückes wird dazu ausgenützt, um eine Wohnung auf drei Etagen mit einem Stauraum unter der obersten, einer Heizpumpe unter der mittleren und einem Wassertank der als Wärmespeicher fungiert, unter der untersten Etage, zu situieren. Das Haus ist nach Süden zum Meer hin ausgerichtet.

23

Grundriß M = 1:200

2.4.1.2. Material und Konstruktion

Das Haus ist zweischalig in Stahl und Glas konstruiert. Innerhalb der äußeren Haut gibt es eine variable innere dickere Schicht, nämlich isolierende Jalousien, die sich entsprechend der äußeren Bedingungen, verändern.

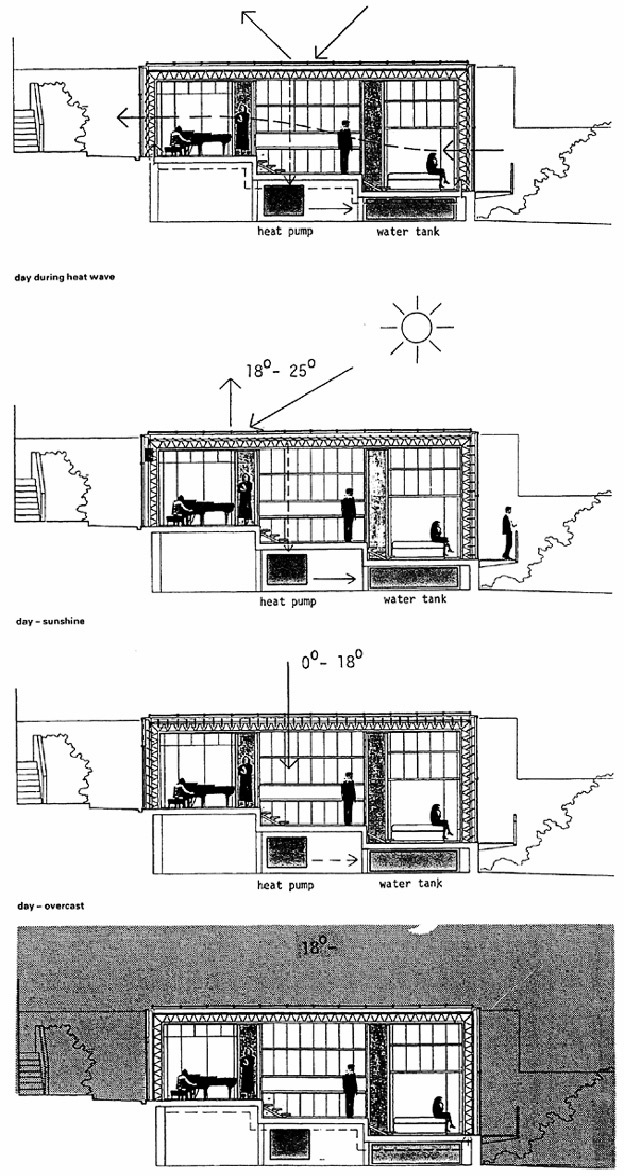

2.4.1.3. Energiekonzept

Die veränderbare Außenhaut verfügt über drei Basiszustände. Während des Tages, wenn die Außentemperatur unter die Raumtemperatur sinkt, aber über –2° C ist, sind die Jalousien offen, um die strahlende Wärme von Sonne und Wolken zu gewinnen. Überschüssige Wärme wird zum Wärmespeicher geleitet, in dem die zwischen der verglasten Haut und den Jalousien liegende Luft durch Bodengitter hinunter zum Wärmespeicher gezogen wird. In der Nacht, wenn die Außentemperatur unter der Raumtemperatur liegt, oder auch während des Tages, wenn die Temperatur über –2° C ist und die Sonne nicht scheint, schließt der Computer die Jalousien, um die Wärme zu konservieren und die bereits gespeicherte Wärme vom Wassertank zu beziehen. An heißen Tagen sind die Jalousien gegen die Sonne hin ausgerichtet, um die innere Wärme gegen die äußere zu isolieren. Zur selben Zeit öffnen sich die großen Schiebetüren, die sich an jedem Ende des Rechtecks befinden. Dadurch wird Luft hereingelassen und aufgrund von Konvektion durch Ventilatoren hinauf über die drei Etagen gefördert. An sehr heißen Tagen kann die Funktion der Wärmepumpe auch umgekehrt werden und dazu verwendet werden, das Gebäude zu kühlen. Für den Fall von extrem langen und heißen Wetterperioden hofft Spence eine Möglichkeit zu finden, Teile des Daches öffnen zu können.

An einem Modell untersuchen Studenten von Robin Spence zur Zeit die Lebensbedingungen im Cornwallhaus. Mit Messungen von Licht und Wärme sollen Erkenntnisse über das System an verschiedenen klimatischen Standorten gewonnen werden.

2.4.1.4. Anmerkung

– Bewohner auf Computersteuerung angewiesen

– große Volumen für Wassertanks notwendig

24

Situation an heißen Sommertagen, bei Sonnenschein, bei Bewölkung, in der Nacht

25

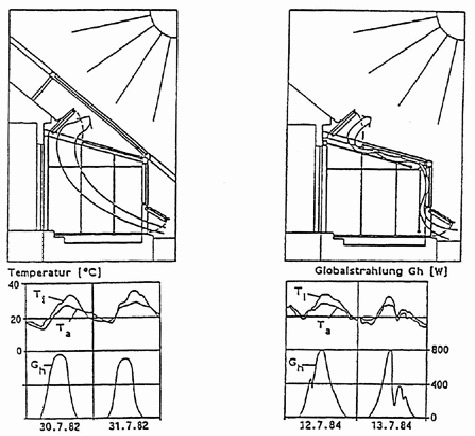

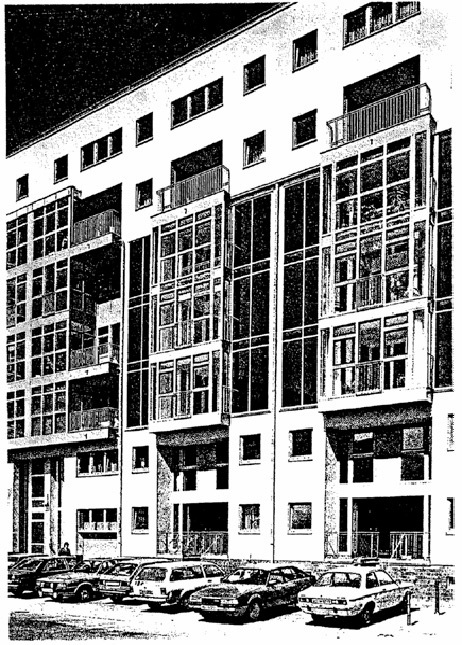

2.4.2. Wohngebäude mit passiver und hybrider Sonnenenergienutzung

Architekt: Institut für Bau-, Umwelt- und Solarforschung GmbH

Prof. Dipl. Ing. Schreck, Dipl. Ing. Nagel, Dipl. Ing. Hillmann mit Dipl. Ing. Kempchen, Dipl. Ing. Güldenberg

Ort: Berlin

Fertigstellung: 1988

2.4.2.1. Architektur, Gebäudestruktur

Das Wohngebäude Berlin, Lützowstraße, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes hybride und passive Solarsystem für Energiespargebäude als Forschungs- und Demonstrationsvorhaben entwickelt und gebaut.

Das Gebäude steht in einem Gebiet Westberlins mit mehrgeschoßiger, innerstädtischer Blockbebauung.

Südfassade

Die nordöstlichen Ebenen sind halbgeschoßig zu den südorientierten Ebenen versetzt. Dies soll im Winter einen tiefen Sonneneinfall ermöglichen.

26

Die Wohnungen orientieren sich mit Wohnräumen und Wintergärten nach Süden. Alle Wohnungen werden über zwei im Norden liegende Laubengänge erschlossen, die mit dem zentralen Treppenhaus verbunden sind. Die horizontale Zonierung wird durch die Nord-Süd Orientierung des Gebäudes bestimmt. Nördlich orientiert befinden sich Erschließung, Eingangsbereich, Schlaf- und Nebenräume. Zur Südseite (Straßenseite) ausgerichtet sind Wintergärten, um die sich die Wohn- und Eßräume gruppieren. Küche und Bäder liegen in der Mitte.

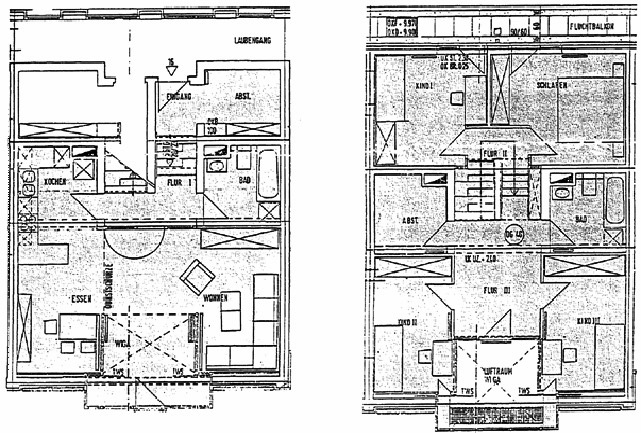

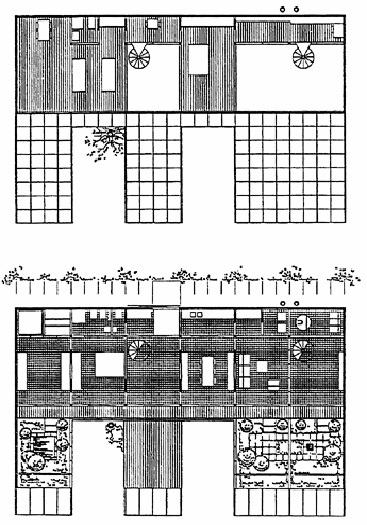

Grundriß Erdgeschoß, Obergeschoß; halbgeschoßig versetzt

Das Gebäude hat ein- und zweigeschoßige, innenliegende Wintergärten. Die Wintergärten sind zum Wohnbereich hin allseitig verglast und können diesem – den klimatischen Verhältnissen entsprechend – zugeschaltet werden. Gedämmte Schiebepaneele können hinter die äußere Verglasungsfläche geschoben werden und bilden einen temporären Wärme- und / oder Sonnenschutz. Sie sind manuell zu betätigen.

Die Belichtung und Besonnung der oberen Wohnungen erfolgt über ein verglastes Atrium, um das sich im Süden der Wohn-Eß- und Kochbereich gruppieren. Analog zu den übrigen Wohnungen befinden sich nordseitig Eingangsbereiche, Schlaf- und Nebenräume.

2.4.2.2. Energiekonzept

Das Gebäude ist mit zwei Sonnenenergiesystemen ausgestattet. Das passive System setzt keine speziellen technischen Geräte voraus. Die sich in den Wintergärten und Atrien aufheizende Luft wird den umgebenden Wohnräumen durch Öffnen von Fenster und Türen ohne mechanische Hilfsmittel, zugeführt. Als Speichermasse dient der Fußboden der Wintergärten.

Acht Wohnungen sind mit einem hybriden Energiegewinnsystem ausgestattet. Das System besteht aus Fassadenluftkollektoren, die neben den Wintergärten angeordnet sind, Hohlkörperröhrendecken und Ventilatoreinheiten.

27

Die in den Kollektoren erwärmte Luft wird von Ventilatoren, die in abgehängten Decken in Bad und Küche untergebracht sind, durch die Hohlkörperdecke angesaugt und zum Kollektor zurückgedrückt. Hierbei wird die Sonnenenergie über das Medium Luft an die Betonspeicherdecke übertragen. Die Betondecken sind dank Hohlkörper luftdurchströmbar. So kann die Solarenergie aus den Kollektoren zeitversetzt den Südräumen mittels Luftströmung zugeführt werden. Die Kollektoren sind nur während der Heiz- und Übergangsperiode bei ausreichend vorhandener Sonneneinstrahlung in Betrieb. Die Ventilatoren werden durch Regeleinrichtungen gesteuert, die in Abhängigkeit von der Austrittstemperatur der Luft aus dem Kollektor und der Temperatur in der Hohlkörperdecke den Luftdurchsatz optimal einstellen.

An der Außenverglasung wurde ein sogenanntes »Beadwallsystem« angeordnet. Dieses dient als Wärmeschutz und Verschattungsmaßnahme. Die »Beadwall« besteht aus einem Kastenfenster, das bei Bedarf aus einem Behälter mit Styroporkügelchen gefüllt werden kann. Zwei Elektromotoren blasen die Kügelchen über Verbindungsschläuche in die Fensterkammern und bilden einen transluzenten Wärmeschutz.

Atriumverglasung mit »Beadwallsystem«

2.4.2.3. Anmerkung

Interessante Grundrißlösungen unterstützen die Bestrebung Tageslicht und Sonnenwärme optimal auszunützen.

2.4.3. Sozialer Wohnbau zur Internationalen Gartenbauausstellung in Stuttgart. 1993

Architekt: Fred Möllring, Dieter Schemp LOG ID

Ort: Stuttgart

Planung: 1989–1991

Fertigstellung: 1993

2.4.3.1. Architektur, Gebäudestruktur

28

Die Konzeption des Gebäudes soll die Typologie des Solarhauses weiterentwickeln:

– formal durch turmartig aufgebaute Glashäuser,

– inhaltlich durch Öffnen des »privaten« Glashauses zu einem Innenhof

– räumlich durch Integration des Innenhofes als vertikaler Erschließungs- und Aufenthaltsbereich, der sich zum kommunikativen Zentrum entwickeln könnte.

Grundriß 1.Obergeschoß, Schnitt durch die Glashäuser

2.4.3.2. Energiekonzept

Die Glashäuser öffnen sich zum Innenhof und bilden Innengärten, die mit dem Innenhof eine energetische Einheit bilden.

Die Schwerpunkte liegen bei diesem Projekt in der passiven Sonnenenergienutzung, der Verwendung von gesundheitlich unbedenklichen Baumaterialien, sehr guter Wärmedämmung, Abhaltung der Emissionen aus Verkehr durch das Glashaus und Verbesserung der Luftqualität im Gebäude durch eine Bepflanzung im Innenhof und den Innengarten.

Heiz-Raumlufttechnik und Sonnenenergienutzung

Das Gebäude erhielt eine sehr gut wärmegedämmte Außenhülle, zusätzliche Pufferzonen sind der Innehof [!] und die Innengärten. Diese Bereiche werden nicht beheizt (+50°).

Die konventionelle Beheizung der Räume erfolgt über Heizkörper in den Räumen, Sonnenenergie wird über die Südfassade des Innenhofes und die Südfassade der Innengärten sowie die südorientierte Fensterverglasung gewonnen. Die Sonnenwärme wird durch Öffnen der Faltelemenete [!] in den Wohnräumen passiv genutzt.

Das Gebäude erhält viele Speicherflächen im Innenhof. Auf der Dachterrrasse [!] ist eine Photovoltaikanlage zur Erzeugung von Elektrizität vorgesehen.

Die Südfassade des Innenhofes erhält große Lüftungsklappen, um eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden.

29

2.4.3.3. Anmerkung

Die Formenvielfalt und die fehlende Privatheit werden als problematisch angesehen. Die Bestrebung regenerative Energien und die ökologische Maßnahmen einzusetzen, wurden jedoch in hohem Maße erfüllt.

2.4.4. Wohnhaus in Regensburg

Architekten: Thomas Herzog, Verena Herzog-Loibl

Ort: Regensburg

Planung und Realisierung: 1977–1979

2.4.4.1. Architektur, Gebäudestruktur

Im Süden steigt die schräg liegende Fläche aus dem Gelände auf, wodurch die Eingrenzung des davor liegenden Raumes vermieden wird. Das prismatische Bauwerk liegt in einem räumlichen Netz von 90 X 90 X 45 cm. Die Bauteile sind innerhalb dieses Netzes maßlich koordiniert. Mehrere Gründe bestimmten die Wahl der Form.

Das Grundstück mit hohen Bäumen und einem kleinen Bach liegt zwischen Geschoßbauten aus den fünfziger Jahren, zwei Meter unter Straßenniveau. Im Kontrast zu den bewegten Naturformen wurde ein konstruktiv strenges Gebäude entworfen, dessen geometrische Ordnungsprinzipien von außen und innen spürbar sind.

Isometrie

Der Grundriß ist in Nord-Südrichtung in vier Zonen gegliedert:

Der Erschließungsgang im Norden zwischen Gebäudewand und Rankgewächsen / Die Nebenraumzone mit den Installationen / Die Zone der Haupträume / Der Temperaturzwischenbereich mit den Gewächshäusern im Süden. Durch die starke Transparenz wird der gestaffelte Übergang von Außen nach Innen auch im Gebäude wahrgenommen. Diese räumlichen Bezüge sind durch verschiebbare Wandelemente veränderbar.

30

Grundriß Erdgeschoß, 1. Obergeschoß

2.4.4.2. Material, Konstruktion

Das tragende Skelett wurde aus verleimtem Fichtenholz montiert. Der dreieckige Querschnitt wirkt dabei als Windaussteifung.

Um den »Hausbaum«, eine große Buche, zu schonen und wegen des hohen Grundwasserstandes wurde das Haus auf Pfähle gesetzt. Die Außenwände sowie sämtliche Innenwände bestehen ebenfalls aus Holz. Es sind stark isolierte Leichtwände mit einer äußeren, hinterlüfteten Schale aus massiven Brettern.

Innen wurden großformatige Spanplatten (in den Feuchträumen Sperrholz) mit einem Lärchenfurnier verwendet. Decken und Dachunterseiten sind aus dem gleichen Material hergestellt. Die Fenster bestehen aus Isolierglas, auf der Nordseite aus Wärmeschutzglas. Die Dachdeckung ist aus Titan-Zinkblech.

2.4.4.3. Energiekonzept

Ein zur passiven Energiegewinnung dienendes Anlehngewächshaus ist in die Gesamtform des Bauwerkes integriert.

2.4.4.4. Anmerkung

Hohes Maß an Behaglichkeit und Wohnkomfort

31

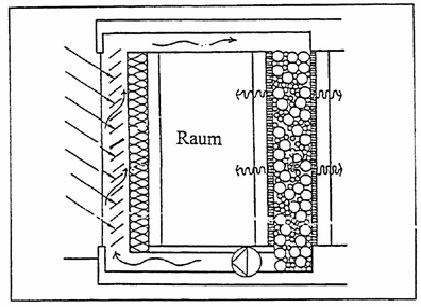

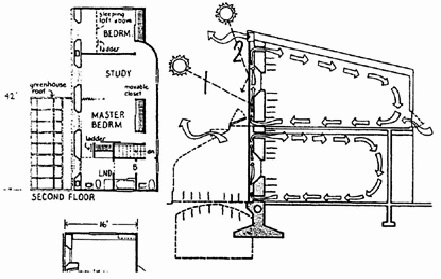

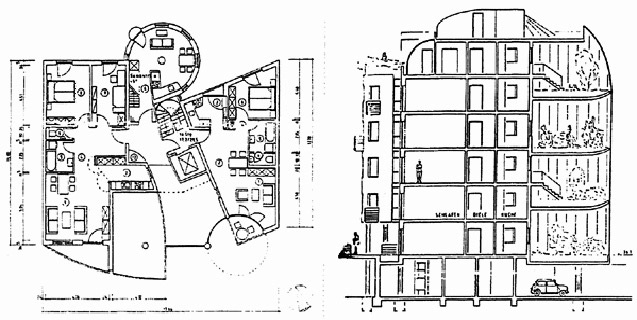

2.4.5. Wohnanlage in München

Architekten: Thomas Herzog, Bernhard Schilling

Planung und Realisierung: 1979–1982

2.4.5.1. Architektur, Gebäudestruktur

In einem Münchner Stadteil [!] war ein Bauwerk zu errichten, das eine Wohnung, ein abtrennbares Appartement, ein weiteres zu verkaufendes Wohnhaus, sowie ein Studio erhalten sollte.

Gewünscht war der Bau eines prototypischen Gebäudes, das gläsern, leicht, transparent wirken, und die Möglichkeit zur Installation solartechnischer Anlagen vorsehen sollte.

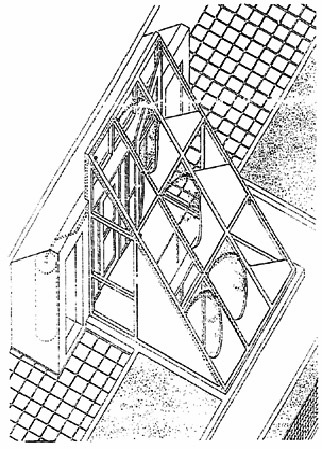

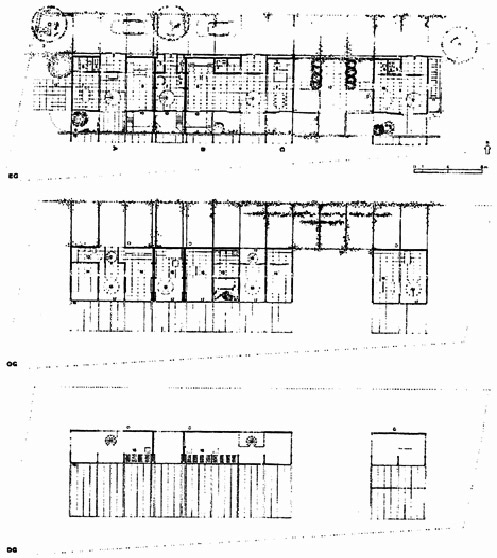

Grundrisse: Erdgeschoß, Obergeschoß, Dachgeschoß

2.4.5.2. Material und Konstruktion

Es wurde eine Holzskelettkonstruktion entworfen, innerhalb derer die einzelnen Hauseinheiten aufgereiht sind. So konnten die Einheiten separat erschlossen und akustische Störungen unterschiedlicher Nutzer über die Geschoßdecke hinweg verhindert werden. Es entstanden Einheiten von 1–4 Feldern Breite, die bei Bedarf auch aneinandergekoppelt werden könnten.

Der lichte Abstand der Binder beträgt 300 cm.

Der Raster beträgt in Ost-West Richtung 75 cm, in Nord-Süd Richtung und in der Höhe 90 bzw. 45 cm. Diese Maße bestimmen die Ordnung der Ausbauteile des Gebäudes.

32

Die äußere, südliche Glasschräge besteht aus einer etwas abgewandelten Gewächshauskonstruktion mit Aluminiumprofilen und Einscheiben-Sicherheitsglas. Die innere Glasschräge enthält Zweischeiben-Isolierglas, dessen untere Scheibe aus Verbundsicherheitsglas besteht, um Verletzungen bei Bruch zu verhindern.

Die geschlossenen Wandteile sind stark wärmegedämmt. Sie enthalten 100 mm dicke Dämmplatten aus Mineralfasern. Ihre Außenschale besteht aus 15 cm hohen Oregonbrettern mit Hinterlüftung, die Innenschale aus Sperrholz. Auch die Innenwände bestehen aus Holzwerkstoffen.

Isometrisches Schichtenbild

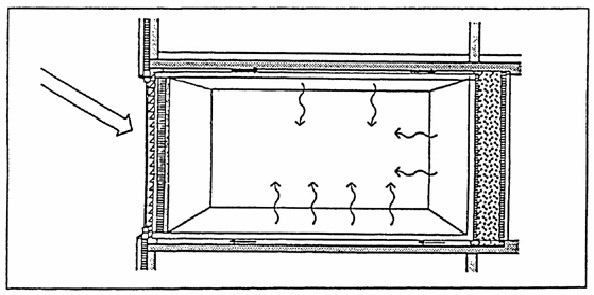

2.4.5.3. Energiekonzept

Das Energiekonzept beinhaltet eine thermische Stufung nach dem »Haus-im-Haus« Prinzip. Die Aufheizung durch Sonneneinstrahlung erfolgt über die verglasten Südseiten. Das eigentliche Wohnhaus wird im Bereich der Schräge von einer zweiten Hülle überlagert. Damit wird erreicht, daß auf die ganze Länge des Gebäudes ein Zwischentemperaturbereich entsteht, was dazu führt, daß sich im Fall von Sonneneinstrahlung im Winter auch

33

diese Zone aufheizt und sich als Folge der Bedarf an Heizenergie reduziert.

Zum Vermeiden von Überhitzung im Sommer ist eine Schattierungsanlage eingebaut, welche unter der äußeren Glashülle liegt. Speziell im Bereich des Obergeschoßes, wo sich die Schlafräume und Bäder befinden, dienen die weißen Stoffvorhänge auch als Sichtschuzt [!]. Sie werden von unten nach oben ausgezogen. Der Himmel darüber bleibt vom Innenraum aus erlebbar.

Am Fuß und am First des Gebäudes befinden sich große Lüftungsquerschnitte um im Sommer Warmluft entweichen und kühlere Luft nachströmen zu lassen. In diese Lüftungsöffnungen sind Lamellen eingebaut, die im Winter geschlossen werden. Eine weitere Lamellenebene liegt im Bereich des Obergeschosses, um in dieser Zone den Rückstau von Warmluft bewirken zu können.

Das Institut für Solare Energiesysteme der Fraunhofer Gesellschaft in Freiburg hat im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes insgesamt ca. 60 m2 Solargeneratoren unterschiedlicher Hersteller im Bereich der Dachschräge des Obergeschosses installiert. Sie sind Teil einer Photovoltaik-Anlage, die in dieser Form erstmals erprobt wurde: Aus Licht wird Strom gewonnen, der im Haus verbraucht, in Batterien gespeichert oder in das städtische Netz eingespeist wird.

Ebenfalls ein Prototyp ist das System der Warmwasserbereitung, eine Demonstrationsanlage mit Röhrenkollektoren. Die Röhren sprechen bereits bei geringer Helligkeit mit niederen Einstrahlungswerten an und heizen mit hoher Temperatur bei durchschnittlicher Einstrahlung. Die drei 400–Liter-Warmwasserspeicher im Dachgeschoß enthalten zusätzlich elektrische Heizpatronen für sonnenlose Kälteperioden.

2.4.5.4. Anmerkung

Als unverzichtbare Notwendigkeit erwies sich die Anordnung großer Lüftungsöffnungen. So ist der gesamt Erdgeschoßbereich auch an sehr heißen Sommerperioden erstaunlich kühl.

Den Bewohnern kommen die Vorteile des Gebäudekonzeptes dann zugute, wenn sie mit den beweglichen Bauteilen richtig umgehen: den Lüftungsvorrichtungen und den Verschattungen, der Steuerung und Regelung der Alternativtechnik.

Innen- / Außenbeziehungen werden im Gebäude erlebt als Wechsel von Rückzugmöglichkeit und Öffnung ins Freie.

34

3. PROJEKTERLÄUTERUNG

3.1. Situierung

Die Baufläche erlaubt hinsichtlich der Sonnenenergienutzung eine optimale Ausrichtung der Wohnräume nach Süden.

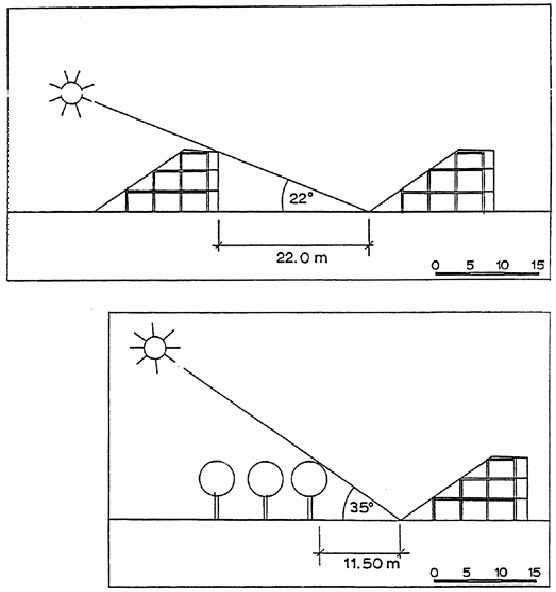

Um die optimale Besonnung zu garantieren wird in der Literatur die Einhaltung des Abstandes wie folgt vorgeschlagen:

Die Verschattung durch Nachbargebäude, höhere Vegetation und Geländeformen zu beachten. Dazu sollte zwischen Südost und Südwest ein Elevationswinkel mit ca. 22° zu Gebäuden und mit ca. 35° zu Laubbäumen von der Erdgeschoßfußbodenhöhe aus gegen die Horizontale nicht überschritten werden.

Die Größe des Bauplatzes ermöglicht, diese Erkenntnis umzusetzen.

Gebäudeabstand bei Einhaltung der Elevationswinkel, siehe oben

Die Erschließung des Bauplatzes für den Autoverkehr erfolgt über zwei bestehende Straßen, die als Wohnstraßen ausgebildet werden sollen. Diese Aufschließung erfolgt von der Nord-Ostseite, wo sich auch die Parkplätze befinden. Dadurch wird die Wohnanlage im Inneren autofrei gehalten. Für die Fußgänger und Radfahrer ist eine direkte Zugangsmöglichkeit von der Südseite her gegeben.

35

Die den Gebäuden südseitig vorgelagerten Gartenflächen können teilweise auch als Hausgärten genutzt werden.

Verbleibende Grünflächen sind für Kinderspielplätze und allgemeine Spielflächen im Freien gedacht.

3.2. Baukörper

Aus der Größe des Bauplatzes und der Erstreckung von Nordwest nach Südost ergeben sich drei Baukörper mit den Ausmaßen von cirka 44,00 m x 17,00 m.

Diese Baumassen entsprechen annähernd den Laubenganghäusern an der Hauptstraße.

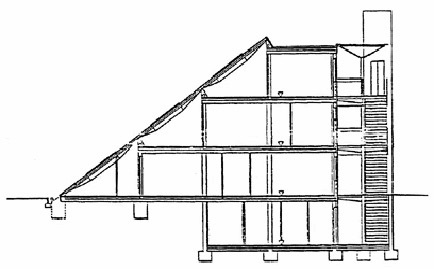

Die einzelnen Gebäude sind dreigeschoßige Terrassenhäuser, wobei die Terrasse mit einer Stahl-Glashülle überzogen wurde die der sonnenenergetischen Nutzung dient.

Die Erschließung der Gebäude erfolgt durch Laubengänge an der Nordseite. Zu den einläufigen Stiegenaufgängen ist ein Aufzug geplant.

Der Laubengang ist nicht nur als Zugang sondern auch als Kommunikationsbereich gedacht. Diese Überlegung wurde von den Marienthaler Arbeiterhäuser übernommen.

3.3. Grundrißkonzeption

Die Wohnräume sind nach Süden hin orientiert und mit einer vorgelagerten Stahl-Glaskonstruktion als Wohnraumerweiterung ausgestattet. Im Norden liegt der Laubengang mit den Wohnungseingängen. Naßräume und Küchen sind ebenfalls im Norden angeordnet.

Über den erweiterten Wohnraum ist bei allen Wohnungen eine Querdurchlüftung gegeben, diese sind mit Milchglasscheiben voneinander getrennt.

Die Regulierung des Kleinklimas ist daher individuell je Wohnung möglich.

Die übliche Bezeichnung Die Regulierung des Kleinklimas ist jedoch individuell je Wohnung möglich. für verglaste Wohnräume-»Wintergärten«, wird in der Folge neu definiert, da es sich bei dieser Grundrißkonzeption nicht nur um eine zeitweise

Erweiterung des Wohnraumes handelt, sondern um eine multifunktionelle Fläche mit der Aufgabe der Energiegewinnung sowie der Wohnraumerweiterung. Der Wintergarten kann aber auch geöffnet werden und wird dann zum Außenraum. Abgeleitet von lat. habitare = wohnen wird in der Folge dieser Bereich als »Habitarium«

bezeichnet.

Eine wesentliche Forderung der Aufgabenstellung ist ein differenziertes Wohnangebot. Dieser Aufgabe entsprechend wurden verschiedene Wohnungstypen vorgesehen.

36

Erdgeschoß

Die Gebäudeform bietet im Erdgeschoß die größten Wohnungen. Der ebene Zugang und die Benützung der Hausgärten sind besonders für Familien mit Kinder und / oder älteren Menschen am besten geeignet.

Wohnungen der Type C: |

98,72 m2 |

»Habitarium« |

21,59 m2 |

|

120,22 m2 |

|

|

und Typ D: |

139,26 m2 |

»Habitarium« |

30,24 m2 |

|

169,50 m2 |

Im 1. Obergeschoß sind Wohnungen

Der Type B: |

66,93 m2 |

»Habitarium« |

25,76 m2 |

|

92,69 m2 |

|

|

und Typ C: |

89,88 m2 |

»Habitarium« |

34,44 m2 |

|

124,32 m2 |

Im 2. Obergeschoß Wohnungen

der Type A: |

31,74 m2 |

»Habitarium« |

25,76 m2 |

|

57,50 m2 |

|

|

und Typ B: |

44,50 m2 |

»Habitarium« |

34,44 m2 |

|

78,94 m2 |

Das Kellergeschoß ist durch eine Rampe, Stiegenabgang und Lift erschlossen.

Es sind die Kellerabteile der Wohnungen untergebracht sowie Gemeinschaftsräume wie Raum für Kinderwägen, Fahrräder, Sauna mit Solarium und technische Einrichtungen, Heizraum und Speicherraum.

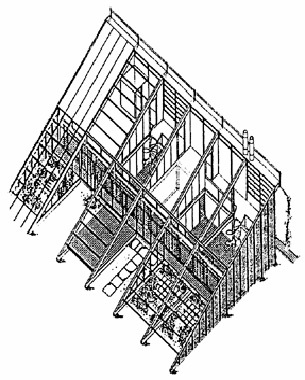

3.4. Konstruktion

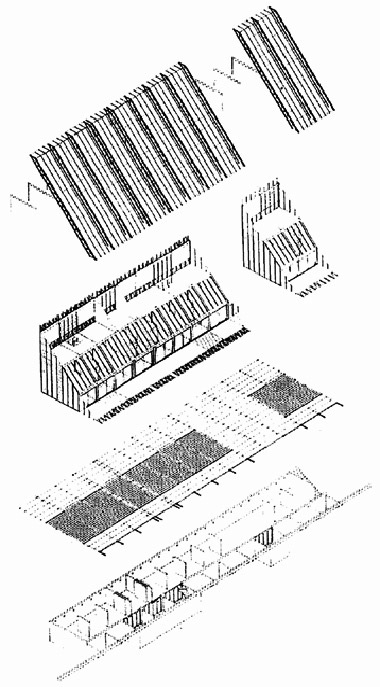

Das gesamte Gebäude ist in drei Konstruktionseinheiten gegliedert.

– Massives Hauptgebäude

– Im Norden vorgelagerter Laubengang

– Im Süden aufgesetzte Glas-Stahlkonstruktion

37

3.4.1. Massives Hauptgebäude

Das massive Hauptgebäude ist als Stahlbeton-Skelettkonstruktion ausgebildet.

Die Achsabstande der Stahlbetonstützen betragen in Ost-West Richtung 6,20 m und Nord-Süd Richtung 4,00 m.

Durch die Skelettbauweise wird eine Variabilität der Wohnungen ermöglicht.

Die Ausfachung des Stahlbetonskeletts ist mit raumhohen Fertigteilelementen vorgesehen. Die Elemente sind in Leichtbauweise, Holzkonstrukion [!] mit Wärmedämmung und Gipskartonbeplankung vorgesehen.

Die Außenwände bestehen aus einer Holzrahmenkonstruktion mit Gipskartonbeplankung auf Holzspanplatten. Den äußeren Abschluß bilden Faserzementplatten auf vertikaler Lattung.

Die Wandelemente werden einbaufertig mit Fenster- und Türöffnungen geliefert.

Die Wohnungstrennwände sind Doppelständerwände mit der erforderlichen Beplankung (6 x 15 mm Rigipsplatten), um den Schallschutz zu gewährleisten.

Die Zwischenwände in den Wohnungen sind ebenfalls Gipskartonständerwände.

3.4.2 Im Norden vorgelagerter Laubengang

Der Achsabstand der Stahlsäulen, mit dem äußeren Durchmesser von 200 mm, beträgt ebenfalls 6,20 m. Zwei trapezförmige, gelochte T-Träger, werden werkseitig aufgeschweißt. Die Stahlsäulen sind nicht gebäudehoch, sondern werden in einzelnen geschoßhohen Teilen an der Baustelle verschraubt. Es ist daher ein elementweiser Transport möglich. Der Belag des Laubenganges ist aus Riffelblech, auf I-Träger gelagert. Aus Gründen des Lärmschutzes wird das Riffelblech auf Gummistreifen gelagert.

Dieselbe Bauart wird bei der einläufigen Stahltreppe angewendet. Der Laubengang, die Treppe und der Liftvorbereich werden durch eine Stahl-Glas Konstruktion überdacht. Die Glasplatten im Ausmaß von 3,0 x 1,5 m bestehen aus Zweischeiben-Sicherheitsglas um beim Bruch Verletzungsgefahr auszuschließen. Die Rahmenkonstruktion bilden Stahlrohre mit aufgeschweißten Stahllaschen.

Das Material des Geländers ist Streckmetall im Stahlrahmen. Der Handlauf ist ein Nirostarohr, d = 60 mm.

3.4.3.Im Süden aufgesetzte Glas-Stahlkonstruktion

Der Entwurf sieht vor, diesen Bereich den einzelnen Wohnungen zuzuordnen und somit individuell benützbar zu machen.

38

Die Konstruktion besteht aus Primärträgern mit einer Länge von 5,00 m und Sekundärträgern von 6,20 m Länge. Die Kraftabtragung erfolgt über die Stahlbetonstützen des Massivgebäudes.

Die Primärträger werden mit Bolzenverbindung auf Stahlblechelemente aufgelagert. Die Stahlblechelemente sind über den Stahlbetonstützen angeordnet. Ausnahmen bilden zwei Primärträger im Erdgeschoß die auf Unterzügen gelagert werden (Grundrißkonzeption).

Um die Konstruktion schlank zu halten werden die Träger mit Stahlstäben, d = 10 mm, unterspannt. Die Unterspannung wird mit Laschen auf den Träger geschweißt.

Ein geschäumtes Aluminiumpaneel dient als Dilatationselement. Es soll die Bewegungen der drei getrennt gelagerten Primärträger aufnehmen.

Die Abtrennung des Habitariums zu den seitlichen Nachbarwohneinheiten bilden Milchglastrennwände (an den Stirnseiten des Hauses transparentes Glas), die in Nirostasockelprofilen gelagert sind und am Primärträger durch Laschen beweglich gehalten werden.

3.5. Energiekonzept

Die Nutzung des Wohnhauses ist so ausgelegt, daß im Norden die kühleren Bereiche liegen.

Der vom massiven Gebäudeteil völlig getrennte Erschließungsgang garantiert eine thermische Entkopplung.

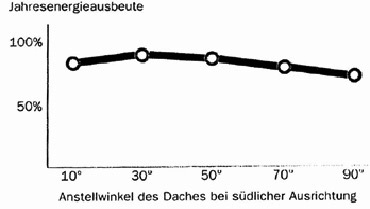

Die Neigung der Glasfront beträgt 35°. Dieser Anstellwinkel ist ideal für die aktive Sonnenenergienutzung.

Tabelle Fa. Eberspächer, Zeitschrift »Durchblick« 3/93 November

Entwurf, Neigung der Glasfront 35°

39

Die Glashaut, die das Massivgebäude überzieht, ist gleichzeitig Energielieferant und Wohnraumerweiterung. Sie bewirkt die Reduktion der verbrauchten Heizenergie und liefert zugleich Strom.

Die Außenhaut setzt sich aus Schiebefenster, Fixverglasung, Kippfenster zur Be- und Entlüftung, Photovoltaikpaneelen und Dilatationselementen zusammen.

Durch große Schiebefenster wird das Habitarium zum Außenraum.

Die Be- und Entlüftung kann aber auch gesondert durch Kippfenster erfolgen.

Die warme Luft aus dem Habitarium kann abgesaugt und zur Warmwassererzeugung herangezogen werden. An heißen Tagen wird durch dieses System, zusätzlich zu den Kippfenstern, eine Überhitzung verhindert.

Die Sonnenergie wird passiv über Glasflächen zur Erwärmung der Wohnräume genutzt. Die Regulierung des Wärmeflusses erfolgt durch Glasschiebewände zwischen Wohnzimmer und Habitarium.

Die Speicherung der Wärme wird von den Stahlbetonplattendecken übernommen. Auch die Abwärme des Habitariums kann genützt werden. Am höchsten Punkt des Raumes ist ein Wärmeabsorber installiert. Die erwärmte Luft wird angesaugt und im Keller mit Hilfe eines Wärmetauschers zur Warmwassererzeugung genutzt.

Die Sonnenschutzbahnen sind 1,50 m breit und mechanisch von unten nach oben ausfahrbar, um Privatheit zu schaffen. Der Sonnenschutz darf keinesfalls die Photovoltaikpaneele verschatten.

Die Photovoltaikpaneele werden im Erdgeschoß aus transluzenten Dünnschichtzellen, im 1. und 2. Obergeschoß aus opaken, monokristallinen Siliziumplatten ausgeführt. Diese Anordnung gewährt eine Beschattung in den oberen Geschoßen und Lichtdurchlässigkeit in den tiefen Gebäudeteilen.

Die aktive Sonnenenergienutzung erfolgt durch die 187.00 m2 große Photovoltaikanlage, die elektrischen Strom in das öffentliche Netz liefert. 1,0 m2 Photovoltaik liefert 100 Watt. die in 1.000 Stunden pro Jahr erzeugte Energie kann mit dem derzeitigen Energiepreis von ca. 2,20 Schilling multipliziert werden, um den »eingesparten« Betrag von S 41.140.– zu erhalten. Ein großer Nachteil sind die derzeit noch sehr hohen Anschaffungskosten von etwa S 14.000.– pro 1 m2 Photovoltaik. Dadurch ergibt sich eine Amortisationszeit von 6.4 Jahren. Die Lebensdauer beträgt mehrere Jahrzehnte.

Hohe Wärmedämmung ist für alle Bauteile vorgesehen.

Die Deckung des Heizenergiebedarfes erfolgt durch Fernwärme aus einer Hackschnitzelanlage oder Strohverbrennungsanlage.

Auch die Restenergie zur Warmwasserbereitung liefert die Fernwärme.

Das Regenwasser der Südfassade soll in Drainagerohre geführt und im Keller in 2 x 1.200 Liter Tanks gesammelt werden.

40

4. LITERATURNACHWEIS

(1) Aktion Energie – eine Initiative vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie und ORF: Das Energiesparbuch – Das Handbuch für sinnvollen und sparsamen Einsatz von Energie, Wien 1992

(2) Amt der Burgenländischen Landesregierung – Landesamtsdirektion (Referat Koordinierung der Umwelt-, Rohstoff- und Energieangelegenheiten) Umwelt Burgenland, Zeitschrift Band Nr. 22 und 23, Eisenstadt 1992.

(3) Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien: Erneuerbare Energien Zeitschrift für Energiealternativen, Band Nr. 1/1994 Niedrig und Nullenergiehäuser, Gleisdorf 1994.

(4) Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien: Erneuerbare Energien Zeitschrift für Energiealternativen, Band Nr. 1h/1994 Transparente Wärmedämmung zur Gebäudeheizung mit Sonnenenergie, Gleisdorf 1994.

(5) Artemis Verlag und »arc en reve centre d’architecture«: Dominique Perrault, Zürich (Artemis) 1994.

(6) Davey, Peter: The Architectural Review, Band 1132, Juni 1991 »Architecture and Climate«, London (The Architectural Review) 1991.

(7) Davey, Peter: The Architectural Review, Band 1152, Februar 1993 »Natural Sources«, London (The Architectural Review) 1993.

(8) Erste Österreichische Maschinenglas AG: Glasfassaden im Trend der Zeit, Brunn am Gebirge 1994.

(9) Ertl, Silvia: Glasarchitektur – Der verglaste Wohnraum, Diplomarbeit am Institut für Hochbau 1 der TU Wien, Wien 1991.

(10) Fechner, Hubert: Strom aus Sonnenlicht Photovoltaik, zusammengestellt für »Euro Solar Austria«, Wien 1993.

(11) Gräff, Pitter; Rauh, Alexander: Unabhängig mit Sonnenenergie, München (Kindler) 1980.

(12) Hastings, Robert S.: Bauen mit der Sonne – Passive Sonnenenergienutzung in Mitteleuropa, Zürich, ETH Hönggerberg Diplom-Wahlfach Unterlagen, 1993.

(13) Hastings, Robert S.: Bauen mit der Sonne, Aktive Systeme und Niedrigenergiehäuser, Zürich, ETH Hönggerberg Diplom-Wahlfach Unterlagen, 1993.

(14) Humm, Othmar: Niedrigenergiehäuser Theorie und Praxis, Staufen bei Freiburg (ökobuch) 1991.

(15) Humm,Othmar; Toggweiler, Peter: Photovoltaik und Architektur, Basel (Birkhäuser) 1993.

41

(16) Humm, Othmar; Notter, Daniel: Sonnenenergie Solaire, Zeitschrit [!] Band 5/1993, Zürich (Sonnenenergie) 1993.

(17) Institut für Energiewirtschaft: Energiesparberatung für Ein- und Zweifmilienhäuser [!] in Oberrösterreich, 2. vorläufiger Endbericht 9/1985, Wien 1985.

(18) Institut für Internationale Architekturdokumentation: Thomas Herzog Bauten 1978–1992, Stuttgart (Gerd Hatje) 1993.

(19) Institut für sinnvollen Energieeinsatz: Stromsparpotentiale von Gebäuden Phase 1, 2, 3 und 4, Dornbirn 1993.

(20) Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F.; Zeisel, Hans: Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch, Frankfurt / Main (Suhrkamp) 1978.

(21) Klotz, Heinrich: Vision der Moderne Das Prinzip Konstruktion, München (Prestel) 1986.

(22) Krapmeier, Helmut: Wege in die Energiezukunft durch neues Bauen – Niedrig-Energiehäuser-Solararchitektur, Institut für sinnvollen Energieeinsatz – Energiesparverein Vorarlberg, Dornbirn 1992.

(23) Kriesi, Ruedi: »Null-Heizenergie-Konzept in einer Siedlung in Wädenswill«, Zeitschrift Schweizer Ingenieur und Architekt Band Nr. 45, 11/1989, S. 215–220.

(24) Kunert, Nikolaus; Kraft, Sabine; Oswalt, Phillip: ARCH +, Zeitschrift für Architektur und Städtebau, Band 108 August 1991, »Fassaden«, Aachen (ARCH +) 1991.

(25) Kunert, Nikolaus; Kraft, Sabine; Oswalt, Phillip: ARCH +, Zeitschrift für Architektur und Städtebau, Band 113 September 1992, »Wohltemperierte Architektur«, Aachen (ARCH +) 1992.

(26) Langer, H.; Erge, T.; Hoffmann, V. U. / FGH-Institut für Solare Energiesysteme: Gruppe Leipzig: »Photovoltaik – Stand der Technik«, Deutsche Bauzeitung, Band 1/1994, S. 94–102.

(27) Löwenstein, Volko: »Fassaden mit photovoltaischen Elementen«, Deutsche Bauzeitung, Band 4/1994, S. 113–120.

(28) Larsen, Sture; Kräutler, Werner: Bauen und Wohnen mit der Sonne, Band Nr. 1 Solararchitektur, Energiesparverein Vorarlberg, Dornbirn 1988.

(29) Larsen, Sture: Solarhaus 1, Schule Dafins (Projektbeschreibungen) Vorarlberg 1991.

(30) Matheis, Birgit: »Photovoltaik-Fassade Jülich«, Deutsche Bauzeitung Band 4/1994, S. 125–127.

(31) Mösel, Roland: Aufstieg zum Solarzeitalter, Salzburg (Grauwerte) 1993.

42

(32) Müller, Friedrich: »Die Solartechnik und ihre Anwendungsmöglichkeiten«, Deutsche Bauzeitung Band 4/1 994, S. 105–108.

(33) Niessler, Franz, »Die Photovoltaik-Vision«, in: Hans Kronberger, Hans Nagler (Hrsg.), Der sanfte Weg, Wien (Uranus), 1994

(34) Praschl, Martin: Glasarchitektur und Solarenergie, Diplomarbeit am Institut für Hochbau 2 der TU Wien, Wien 1993.

(35) Rehg, Uwe; Leithold, Walter: »Structural Glzing [recte Glazing; Anm. R.M.] Solar-Fassade«, Deutsche Bauzeitung, Band 4/1994, S. 129–131.

(36) Schempp, Krampen, Möllring: Solares Bauen, Köln (Müller) 1993.

(37) Schlamadinger, Bernhard: Solarmobile und Photovoltaik, Zeitschrift des gemeinnützigen Vereins Verkehrsclub Österreich VCÖ, Mödling (VCÖ) 1990.

(38) Schoedel, Siegfried: Photovoltaik Grundlagen und Komponenten für Projektierung und Installation, München (Pflaum) 1993.

(39) Schmid, Jürgen (Hrsg.): Photovoltaik Strom aus der Sonne, Heidelberg (C. F. Müller) 1994.

(40) Schwinghammer, Alfred; Wenty, Ditmar (Hrsg.): Solarenergienutzung »Wunsch und Wirklichkeit«, Information zur Umweltpolitik, Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, Wien 1993.

(41) Stender, Miranda: »Sonnenschutzglas in Structural-Glazing-Fassaden«, Deutsche Bauzeitung, Band 8 / 1994, S. 99–102.

(42) Treberspurg, Martin; Reinberg, Georg W.: Wintergärten, Wien, Medieninhaber und Herausgeber: Bundesholzwirtschaftsrat, 1989.

43

5. PLÄNE

Lageplan |

M= 1:2000 |

Lageplan |

M= 1:1000 |

|

|

Grundriß Kellergeschoß |

M= 1:200 |

Grundriß Erdgeschoß |

M= 1:200 |

Grundriß 1. Obergeschoß |

M= 1:200 |

Grundriß 2. Obergeschoß |

M= 1:200 |

|

|

Schnitt A – A |

M= 1:200 |

Schnitt B – B |

M= 1:200 |

Schnitt C – C |

M= 1:200 |

|

|

Ansicht Nord |

M= 1:200 |

Ansicht Ost |

M= 1:200 |

Ansicht Süd |

M= 1:200 |

Ansicht West |

M= 1:200 |

|

|

Detail 1 |

M= 1:10 |

Detail 2 |

M= 1:20 |

Detail 3 |

M= 1:20 |

Detail 4 |

M= 1:20 |

Detail 5 |

M= 1:10 |

Detail 6 |

M= 1:10 |

Detail 7 |

M= 1:10 |

Detail 8 |

M= 1:20 |

|

|

Innenraumperspektive |

|

Perspektive |

|

[Zu den Plänen siehe die Faksimileausgabe auf dieser Website. Anm. R.M.]