Michael Freund & János Marton & Birgit Flos

Marienthal 1930–1980. Rückblick und sozialpsychologische Bestandaufnahme in einer ländlichen Industriegemeinde. Projekt Nr. 1521 des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank. Projektleiter: Prof. Dr. Alexander Giese.

Wien 1982, [II], 116 Bl.; Maschinenschrift.

Die Veröffentlichung auf dieser Website erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank, Wien, und von Michael Freund, Wien. Beachten Sie das Copyright!

[Titelblatt]

Marienthal 1930–1980

Rückblick und sozialpsychologische

Bestandaufnahme in einer

ländlichen Industriegemeinde

von

Michael Freund und János Marton (Sachbearbeiter)

und Birgit Flos

Projekt Nr. 1521 des Jubiläumsfonds

der Österreichischen Nationalbank

Projektleiter:

Prof. Dr. Alexander Giese

Wien 1982

1

Vorbemerkung

Die vorliegende Untersuchung wurde von uns gemeinsam geleitet. Dr. Martin Adel, Edith Haas, Dipl. Soz. Gerhild Ohrenberger und Elizabeth Sacre Ed.D. haben an Teilen der Studie mitgearbeitet. Die statistischen Analysen führte Robert Schächter, Exec Datenverarbeitung durch. Wir möchten an dieser Stelle dem Leiter des Projekts, Prof. Dr. Alexander Giese, für seine Unterstützung und umsichtige Hilfe und die Zeit, die er für uns aufgewendet hat, danken. Unser Dank gilt auch den Damen und Herren des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank für die Unterstützung beim Zustandekommen und der Abwicklung des Projekts. Er gilt schliesslich den Marienthalern und Gramatneusiedlern für ihre freundliche Teilnahme an unserer Arbeit. Die inhaltliche Verantwortung für den Bericht liegt bei uns.

B.F. M.F. J.M. [d.s. Birgit Flos, Michael Freund und János Marton; Anm. R.M.]

[I]

Inhalt

|

1. |

Einleitung |

2 |

|

|

|

|

|

2. |

Die Geschichte des Ortes |

4 |

|

2.1. |

Marienthal bis 1932 |

4 |

|

2.2. |

Die Studie |

6 |

|

2.3 |

Die Autoren |

10 |

|

2.4. |

Resonanz der Studie Marienthal |

13 |

|

2.5. |

Marienthal seit 1930 |

14 |

|

2.5.1. |

Der Ort |

14 |

|

2.5.2. |

Die Fabrik |

18 |

|

|

|

|

|

3. |

Methoden |

22 |

|

3.1. |

Probleme des Zugangs; erste Daten |

23 |

|

3.2. |

Der Fragebogen |

26 |

|

3.3. |

Oral History |

28 |

|

3.4. |

Die Stichprobe |

29 |

|

|

|

|

|

4. |

Resultate |

31 |

|

4.1. |

Soziale Distanz; Anomia |

31 |

|

4.2. |

Soziale Beziehungen; die Netzwerke |

34 |

|

4.3. |

Einstellung zu Gastarbeitern |

36 |

|

4.4. |

Gesundheitsfragen |

40 |

|

4.5. |

Arbeitslosigkeit |

46 |

|

4.6. |

Politik und Gewerkschaft |

50 |

|

4.6.1. |

Interessenvertretung durch Parteien |

50 |

|

4.6.2. |

Interessenvertretung durch Gewerkschaft |

53 |

|

4.7. |

Kirche |

54 |

|

4.8. |

Fallstudien |

55 |

|

57 |

||

|

4.8.2. |

Die Familie L. |

64 |

[II]

|

5. |

Exkurse |

69 |

|

5.1. |

»Der Jud'« |

69 |

|

5.2. |

Selbstverständigungstext |

73 |

|

5.3. |

Medienarbeit in Marienthal |

79 |

|

|

|

|

|

6. |

Schluss? |

95 |

|

|

|

|

|

7. |

Literatur |

98 |

|

|

|

|

|

8. |

Appendix |

102 |

|

|

|

|

|

|

Über die Mitarbeiter |

115 |

2

1. Einleitung

Ausgangspunkt unserer Untersuchung ist die 1933 erschienene Studie von Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel ›Die Arbeitslosen von Marienthal‹. In deren Vorwort heisst es:

»Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war, mit den Mitteln moderner Erhebungsmethoden ein Bild von der psychologischen Situation eines arbeitslosen Ortes zu geben. Es waren uns von Anfang an zwei Aufgaben wichtig. Die inhaltliche: zum Problem der Arbeitslosigkeit Material beizutragen – und die methodische: zu versuchen, einen sozialpsychologischen Tatbestand umfassend, objektiv darzustellen.«

Fünfzig Jahre später ist das Problem der Arbeitslosigkeit nicht mehr der zentrale Brennpunkt, sondern vielmehr ihre langfristigen, gesellschaftlichen Auswirkungen, die bisher in der Forschung kaum berücksichtigt worden sind. Die Arbeitslosigkeit der dreissiger Jahre bestimmte das wirtschaftliche Denken der Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau bewerkstelligte, und sie ist bis heute nicht nur in der Wirtschaftstheorie, sondern auch in politischen Programmen und im Denken und Handeln der Einzelnen wirksam.

Im Zusammenhang damit interessiert uns der sozialpsychologische ›Lebensraum‹ im heutigen Marienthal, die Arbeits- und Lebenszusammenhänge und der Grad der sozialen Integration, den die schwierige jüngste Geschichte hinterlassen hat.

Um zu einem umfassenden Porträt der Arbeitersiedlung zu gelangen, benützten wir systematisch strukturierte Fragebogen ebenso wie facettenhaft zustandegekommene Daten, Gespräche und Eindrücke. Entscheidend für unsere Arbeit

3

war der Versuch, Medien interaktiv einzusetzen. Parallel zu der sozialpsychologischen Untersuchung führten wir nämlich eine Videodokumentation Marienthals durch, und als Teilresultate beider Projekte entstanden Photoarbeiten und eine Radiosendung. Auf diese Weise profitierten die Projekte voneinander: Was in einem Videointerview zur Sprache kam, ging etwa in die Präzisierung des Fragebogens ein. Umgekehrt führten uns statistische Daten der Gemeinde zu Problemen, die wir filmerisch und photographisch behandeln konnten.

Wir setzten die Zusammenarbeit von Forschern und Erforschten voraus. Die durch Zwischenergebnisse entstandenen Rückmeldungsschleifen sollten Transparenz und Kontrolle der Marienthaler (Selbst-)Darstellung ermöglichen.

Obwohl es uns also nicht um eine Wiederholung der ursprünglichen Studie und einen Vergleich empirischer Daten ging, dient sie uns als gut bekannter Referenzpunkt und willkommene Ergänzung des historischen Teils. Sie ist darüberhinaus selber ein Stück österreichischer Sozial- und Wissenschaftsgeschichte geworden. Wir gehen daher im folgenden Kapitel auch auf die Studie und ihre Wirkung näher ein.

4

2. Zur Geschichte des Ortes

2.1. Marienthal bis 1932

»Wie andere Orte um einen Markt, eine Kirche oder eine Burg herum entstehen, so ist Marienthal um eine Fabrik herum entstanden. Die Geschichte dieser Fabrik ist zugleich die Geschichte des Ortes.«

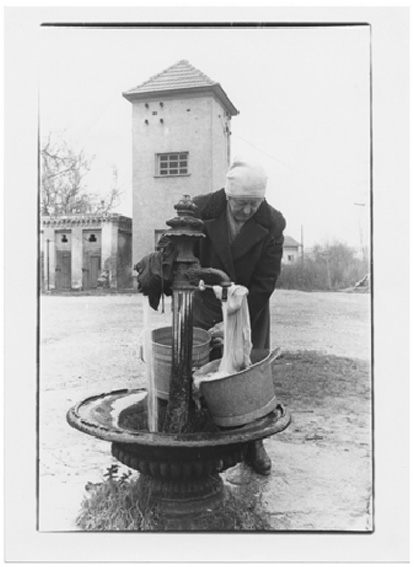

Marienthal entstand um 1830, als der Wiener Bankier Hermann Todesko bei Gramatneusiedl, 24 km südöstlich von Wien im flachen und für Industrie geeigneten Wiener Becken eine Spinnerei gründete. Der Betrieb florierte bald. Eine Arbeitersiedlung entstand, die in vielem für die damaligen Verhältnisse aussergewöhnlich war. Die Wohnungen in den ca. 1880 gebauten langgestreckten einstöckigen Strassenhäusern waren klein, aber funktional und sauber. Es gab ein Kanalisationssystem und Frischwasserbrunnen. Diese Brunnen waren und blieben für Marienthal charakteristisch. Öffentliche Duschen und eine kleine Krankenstation vervollständigten den Eindruck einer vorbildlichen Siedlung. Die grossteils aus Böhmen und Mähren zugezogenen Arbeiter wohnten hier. Der Lohn war zwar sehr niedrig, aber der Mietzins auch, und wer einmal in Marienthal arbeitete, für den wurde von der Firmenleitung gesorgt.

Als der Spinnerei in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Weberei und Bleiche eingegliedert wurden, wuchs sie bald zum Grossbetrieb. In den neunziger Jahren fusionierte sie mit der Trumauer Seiden- und Baumwollweberei zur ›Trumau-Marienthal A.G.‹. An die Stelle des patriarchalisch geführten Familienbetriebs trat ein Management im modernen Sinn und auf Arbeitnehmerseite die gewerkschaftliche Organisation. Es begannen die Auseinandersetzungen um Löhne (der erste

5

Streik, 1890, wurde mit Militärhilfe niedergeschlagen). Schliesslich entwickelten sich eigenständige Arbeitervereine: die Kinderfreunde, der Turnverein, Freidenker, Radfahrerbund, Sterbeverein ›Die Flamme‹ – das Diktum, dass die Sozialistische Partei ›von der Wiege bis zum Grabe‹ sorgte, traf für Marienthal voll zu. Die Begeisterung für Fussball, um die Jahrhundertwende von englischen Webern importiert, führte 1905 zur Gründung des ›Arbeiterfussballklubs‹, der über die Region hinaus bekannt und erfolgreich wurde.

Ein Marienthaler Arbeiter zu sein, war etwas, worauf man stolz sein konnte, es bedeutete, seine Identität in einer tragenden aktiven Arbeiterbewegung zu finden und zu einer Gemeinde zu gehören, die sich selbstbewusst von dem eher ländlich-konservativen Gramatneusiedl abhob. Es kam zwar zu Spannungen zwischen den Alteingesessenen und den Zugewanderten und den verschiedenen Generationen von Einwanderern und Neuankömmlingen – den ›Ultrabemm‹, wie sie uns gegenüber apostrophiert wurden –, aber die wirklichen Spannungen spielten sich auf der Ebene der Klassengegensätze oder der verschiedenen politischen Einstellungen ab. Klare Klassenschranken zeigten sich beispielsweise in dem von der Firma angelegten Park, dem ›Herrengarten‹, in dem nur die Firmenleitung Tennis spielen und die Angestellten Kegeln durften. Nur die Parkwege waren für alle da.

Das ›rote Wien‹ als kultureller und politischer Bezugspunkt war nah, entzog Marienthal aber nicht seine kommunale Eigenständigkeit. Die bildungsbewussten Arbeiter fuhren wohl zu Kulturveranstaltungen oder Parteitreffen in die Hauptstadt, hatten aber ihre feste sozio-kulturelle Identität in der Siedlung Marienthal.

6

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu verstärkten gewerkschaftlichen Kämpfen und zu zyklischen Krisen in der Textilindustrie. Eine Expansion um 1929 war ebenso vorübergehend, wie die besonders gute Auftragslage in dieser Zeit. Der Absturz der Firma, hervorgerufen durch die Weltwirtschaftskrise, verstärkt durch die schwierige Situation der österreichischen Textilindustrie auf dem Exportmarkt, kam sehr plötzlich: Zwischen Juli 1929 und Februar 1930 wurde nach und nach die ganze Fabrik stillgelegt, von den 478 Familien Marienthals hatten 367 keine Einkommensquelle.

Die darauffolgenden Jahre waren wie in vielen benachbarten Industriegemeinden von Elend und Stagnation gekennzeichnet. Der Zufall wollte es, dass über die Situation in Marienthal mehr und genaueres bekannt wurde.

2.2. Die Studie

Am psychologischen Institut der Universität wurde 1927 vom Assistenten Paul F. Lazarsfeld eine ›Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle‹ ins Leben gerufen, der Prototyp eines der Universität angeschlossenen, aber unabhängig geführten Instituts, das auch von Aussenstellen Forschungsaufträge annehmen konnte. Gründer und Mitarbeiter waren Sozialwissenschaftler, die der Sozialistischen Partei zumindest nahestanden und von der Notwendigkeit einer empirisch zweckrational betriebenen Sozialforschung überzeugt waren, die sich in einem politisch bewussten Rahmen mit grundlegenden gesellschaftspolitischen Fragen befassen sollten. Lazarsfeld drückte das damals in der Formel aus, dass die heraufziehende Revolution vor allem Nationalökonomen brauche (ein Hinweis auf die sozialistische Vorkriegsliteratur), dass die siegreiche

7

Revolution sich auf Ingenieure stütze (eine Anspielung auf Russland) und »dass die verlorene Revolution aus uns Sozialpsychologen gemacht hatte« (vgl. Lazarsfeld, in Fleming & Bailyn, 1969, S. 272). Psychologie meinte dabei nicht so sehr die Psychoanalyse Freuds, obwohl die Mitarbeiter der Forschungsstelle auch ihr ein gewisses Interesse entgegenbrachten, als vielmehr die ›rationalere‹ Psychologie Adlers bzw. die Kinder- und Sozialpsychologie am Psychologischen Institut der Bühlers [d.s. Charlotte Bühler und Karl Bühler; Anm. R.M.], die nach strikten statistischen Gesetzmässigkeiten forschten. »Unter Sozialpsychologie verstanden wir das quantitative Studium von Massenerscheinungen.« (Lazarsfeld im neuen Vorwort zur Studie, 1975, S. 13).

Die Forschungsstelle bekam allerdings mehr Aufträge von der Industrie als von der Partei. Die ersten, inzwischen sprichwörtlich gewordenen Meinungsumfragen über Seifenkauf stammten aus dieser Zeit, aber auch die ersten Wahlanalysen und der österreichische Teil der grossen empirischen Arbeit über Autorität und Familie am Frankfurter Institut für Sozialforschung unter Max Horkheimer.

Wie es 1930 zu der Idee einer Untersuchung über Arbeitslosigkeit kam, wurde von den Beteiligten übereinstimmend belegt (vgl. Fleming und Bailyn, 1969, S. 275; Zeisel, 1980, S. 43; Jahoda in Greffrath, 1979, S. 122): ursprünglich wollten die Mitarbeiter eine Studie über das Freizeitverhalten der Arbeiter machen. Als der sozialistische Parteiführer Otto Bauer das hörte, reagierte er zornig und fragte sie, warum sie nicht stattdessen die bedrohlichen Auswirkungen andauernder Erwerbslosigkeit, also erzwungener freier Zeit, erforschen wollten. Er konnte auch einen Ort nennen, der besonders betroffen war und den er aus eigenen Besuchen kannte: eben jenes Marienthal mit seiner stillgelegten Fabrik.

8

Was darauf folgte, ist ein Stück Sozialforschungsgeschichte geworden, nachzulesen am besten in den knapp neunzig Seiten des Berichtes selbst: ›Die Arbeitslosen von Marienthal, ein soziographischer Versuch‹, erschienen 1933 (wir zitieren nach der Taschenbuchausgabe 1975). Lazarsfeld leitete die Untersuchung als Institutsdirektor. Marie Jahoda, damals vierundzwanzig, leitete die Arbeit vor Ort vom Herbst 1931 bis Mai 1932 und verfasste danach im wesentlichen den Bericht. Hans Zeisel schrieb den Anhang zur ›Geschichte der Soziographie‹.

Ziel war es, eine ›Geschichte der Gegenwart‹ mit sozialwissenschaftlichen Methoden zu schreiben, wobei eine ganze Gemeinde und nicht nur die einzelnen Bewohner Untersuchungsobjekt waren. Die Autoren trugen mit ungewöhnlichen Methoden Material zum Thema zusammen und verarbeiteten es zu einem dichten sozialwissenschaftlichen Bericht. Die Kapitelüberschriften veranschaulichen die wesentlichen Studien der Untersuchung: Nach einem Abriss über Geschichte und Gegenwart Marienthals (›Das Industriedorf‹) und detaillierten Beobachtungen über den Alltag: die Arbeitslosenunterstützung, das Wochenbudget, den schlechter werdenden Gesundheitszustand der Bevölkerung (›Der Standard‹) kommt es zu verallgemeinernden Thesen über die Wirkungen des sozialen Traumas. ›Die müde Gemeinschaft‹ beschreibt den Rückgang politischer und sozialer Aktivität seit dem Zusammenbruch, Auflösungserscheinungen in den Vereinen, Zunahme anonymer Anzeigen wegen Schwarzarbeit usw. ›Die Haltung‹ bezieht sich auf vier Arten, mit dem Zustand fertigzuwerden: die ungebrochene Haltung, die resignierte, die verzweifelte und die apathische Haltung. Ein ganzes Kapitel wird dem Zeitempfinden gewidmet – ein ungewöhnliches Beobachtungsobjekt, gemessen mit neuartigen Methoden, die später als ›unobtrusive measures‹ oder ›nichtbeeinflussende Messverfahren‹ in die Forschungspraxis

9

eingingen. ›Die Widerstandskraft‹ schliesslich beschäftigt sich mit der Frage, wann bei steigender Not »sich die Schicksalsverbundenheit der Marienthaler Bevölkerung … löst und jeder sich seinem eigenen Rettungsversuch anvertraut…« (Jahoda et al., 1975, S. 103).

Ein Ergebnis der Untersuchung war auch, dass die Arbeiterschaft auf Massenarbeitslosigkeit mit Resignation und Apathie reagiert und dass die angenommene (oder auch befürchtete) revolutionierende Wirkung ausblieb.

»Wir haben als Wissenschaftler den Boden Marienthals betreten«, beenden die Autoren ihren Bericht. »Wir haben ihn verlassen mit dem einen Wunsch, dass die tragische Chance solchen Experiments bald von unserer Zeit genommen werde.« (ibid.; S. 112). Sie konnten nicht voraussehen, dass es noch schlimmer kommen würde.

Die Studie erschien zwei Monate nach Hitlers Machtergreifung bei Hirzel in Leipzig, wurde kurz darauf verboten und wieder eingestampft oder verbrannt. So war es vermutlich auch nicht die Studie selbst, sondern Lazarsfelds Vortrag in Hamburg, der englische Quäker dazu veranlasste, 1934 freiwillige Helfer nach Marienthal zu schicken, um eine Landwirtschaftskooperative aufbauen zu helfen. Diese einzige unmittelbare Konsequenz der Untersuchung für die Gemeinde scheiterte aber schon nach einer Saison, der eigentliche Sinn der Quäker-Aktion blieb der Bevölkerung weitgehend uneinsichtig. Manche alte Marienthaler erinnern sich ›an Engländer, die da herumgegraben haben‹.

Das Buch wurde erst wieder 1960 im Verlag für Demoskopie, Allensbach, verlegt, mit einem ›Vorspruch zur neuen Auflage‹ von Lazarsfeld. Auf dieser Ausgabe beruht die Suhrkamp-Taschenbuch-Edition von 1975. Englisch erschien

10

›The sociography of an unemployed community‹ 1971 bei Aldine, Chicago. Das Buch ist inzwischen in alle wichtigen Sprachen übersetzt.

Dass eine Episode aus der Geschichte einer kleinen niederösterreichischen Arbeitersiedlung so viel Beachtung fand, hat sicher mit der innovativen Methodik der Arbeit zu tun, aber auch mit dem weiteren beruflichen Werdegang der Autoren.

2.3 Die Autoren

Schon 1932 schickte Charlotte Bühler vom Psychologischen Institut ihren Assistenten Lazarsfeld zum internationalen Psychologenkongress nach Hamburg, um über den Fortschritt der Arbeit in Marienthal zu berichten (vgl. Hauer, 1981, S. 21; Neurath, 1980, S. 8). Es ist nicht ganz geklärt, ob es sein dortiges Referat war, dass die Aufmerksamkeit amerikanischer Psychologen wie Gordon Allport und Goodwin Watson erweckte (vgl. Lazardsfelds eigene Darstellung in Fleming und Bailyn, 1969, S. 293) oder seine frühere Marktforschung, von der die Rockefeller-Stiftung gehört hatte (vgl. Pollack, 1980, S. 8; die Stiftung war auch zusammen mit der Wiener Arbeiterkammer an der Finanzierung der Marienthaler Studie beteiligt): jedenfalls erhielt Lazarsfeld im Herbst 1932 ein Rockefeller-Stipendium für Amerika, das er im September 1933 antrat.

Nach dem Ablauf des Stipendiums beschloss er, in Amerika zu bleiben. Er bekam einen Lehrstuhl an der Columbia Universität in New York und arbeitete hauptsächlich auf den Gebieten der Methodologie sowie der Wahl- und Entscheidungsforschung. Nach seiner Emeritierung unterrichtete er bis zu seinem Tod 1976 an der Universität von Pittsburgh.

11

Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Biographien und Festschriften gewürdigt (vgl. z.B. Merton et al., 1979), wobei häufig auf die Kontinuität seiner Vorstellung von relevanter Forschung seit den Tagen der Wiener wirtschaftspsychologischen Forschungsstelle hingewiesen wird. Zeisel spricht von ihr als der »Grossmutter aller späteren Sozialforschungsinstitute in der Welt« (1980, S. 43). Lazarsfeld hatte diese Idee sozusagen nach Amerika exportiert. Die Gründung des renommierten Bureau of Applied Social Research an der Columbia Universität führte er auf sein Wiener Modell zurück (vgl. Fleming and Bailyn, 1969, S. 274ff, S. 285–296).

Kritische Auseinandersetzungen mit Lazarsfeld (siehe dazu vor allem das Material in Pollack, 1980) verweisen auf seinen Weg vom austro-marxistischen Aktivisten zum »multinationalen Organisator empiristischer Forschung« (ibid., S. 1). Er selbst hat von der »Äquivalenz vom Wahlverhalten und Seifenverkauf« gesprochen. Pollack vermutet darin einen frühen Verzicht auf inhaltliche Relevanz und ein beiden momentan immanentes Kontrollinteresse, das mit der Lassalle'schen Vorstellung eines Sozialismus von oben übereinstimmt (ibid., S. 7). Ausserdem sei methodologischer Formalismus »der beste Weg für einen Fremden, einen soziologischen Diskurs über eine Gesellschaft zu entwickeln, mit der er nicht vertraut ist.« (ibid., S. 22).

Seine methoden- und absatzorientierte Forschung kollidierte auch mit Adornos Vorstellung von Inhalt und Wahrheit des Denkens. Die kurze Zusammenarbeit der beiden an dem Radio Research Project in New Jersey 1938/40, die sie sehr unterschiedlich, aber mit gegenseitigem Respekt interpretierten (vgl. Fleming und Bailyn, 1969, S. 300, 322–325; Adorno, 1968, S. 116–131), nahm in der Praxis den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen Soziologie vorweg.

12

In direkterer Weise ist Marie Jahodas politische und berufliche Laufbahn auch später noch mit den Intentionen der Studie verbunden. Sie übernahm 1933 nach Lazarsfelds Abgang die Leitung der Forschungsstelle in Wien. 1935 wurde sie als revolutionäre Sozialistin inhaftiert. 1936 emigrierte sie nach England und arbeitete unter anderem wieder an einer Studie über die Auswirkung von Arbeitslosigkeit (vgl. Jahoda, 1936). In dieser unveröffentlichten Studie über Arbeitslosigkeit unter Bergleuten in Wales, einem ›Subsistenz-Produktionsexperiment‹, bezieht sie sich direkt auf ihre Erfahrungen in Marienthal.

Später in den USA und seit den fünfziger Jahren wieder in England – sie unterrichtet noch immer als emeritierte Professorin an der Universität von Sussex – beschäftigte sie sich insbesondere mit den Forschungsschwerpunkten ›Psychische Gesundheit‹ (sie war massgeblich an Untersuchungen des National Institute of Medical Health beteiligt), Vorurteile und Einstellungen. Wichtige Themen ihrer Forschungstätigkeit blieben aber weiterhin Arbeit und Arbeitslosigkeit (siehe Jahoda, 1981).

Im Sommer 1980 besuchte sie mit uns Marienthal, zum ersten Mal seit fast fünfzig Jahren. In langen Gesprächen mit den Dorfbewohnern, die sich zum Teil noch an das Forschungsteam erinnern konnten, gab sie ihrer Freude über die beobachteten Veränderungen im Erscheinungsbild des Ortes Ausdruck. Sie war besonders interessiert an der Frage, was an die Stelle der einigenden und aktivierenden Rolle der Sozialistischen Partei getreten sei, die ja den Einfluss als politische und kulturelle Kraft nicht mehr zurückgewinnen konnte, den sie vor dem Zusammenbruch und vor ihrem eigenen Niedergang 1934 gehabt hatte. Diese entscheidende Fragestellung half uns, das Problem der soziopsychologischen Integration in Marienthal genauer zu formulieren.

13

Auch Hans Zeisel emigrierte 1938 nach Amerika, wo er zunächst weiter an methodologischen Fragen der Soziologie arbeitete. Später war er bis zu seiner Emeritierung Professor für Rechtssoziologie an der Universität von Chicago.

2.4. Resonanz der Studie Marienthal

Die Untersuchung blieb ohne Konsequenzen für den Ort selbst. Die Erinnerungen an das Team, an Kinderärztin, Winteraktion und an ›die Engländer‹ verblassten bald. Nach der Befreiung 1945 hatten die Marienthaler anderes zu tun, als sich einer Initiative von vor fast fünfzehn Jahren zu entsinnen, zu offensichtlich war vielleicht der nur punktuelle Charakter, der mit einer solchen soziographischen Studie verbunden ist. Die Neuauflage des Buches 1960 erreichte Marienthal kaum. Das eine Exemplar in der Gramatneusiedler Gemeindebücherei war bald unauffindbar. Die grosse Mehrheit der Marienthaler kennt die Studie nur vom Hörensagen oder garnicht. Durch unsere Arbeit konnten wir das Interesse an der Untersuchung wieder wecken. Circa fünfzig Exemplare der Taschenbuchausgabe wurden in der Trafik in Marienthal verkauft. Die Reaktionen der Leser, mit denen wir sprachen, reichten von der Bemerkung, dass das Buch zu trocken sei, ›zuviele Zahlen‹, bis zur Freude an der detaillierten Darstellung und zu Versuchen, möglichst viele in den Protokollen verschlüsselte Namen zu erkennen oder zu rekonstruieren.

14

2.5. Marienthal seit 1930

2.5.1. Der Ort

An Marienthal lässt sich exemplarisch die Geschichte eines Industriedorfes nachzeichnen, das durch die Weltwirtschaftskrise langfristig seine Basis verlor und sich mühsam auf neue Lebens- und Arbeitsformen umstellen musste. Dieser Prozess hält bis zum heutigen Tage an. Dass er weitgehend aussenbestimmt ist und den grösseren wirtschaftlichen Entscheidungen unterworfen, charakterisiert die Abhängigkeit Marienthals heute ebenso wie die Entwicklung, die 1930 zur Stillegung der Fabrik führte.

Der Februaraufstand 1934 bedeutete den letzten gescheiterten Versuch der sozialdemokratischen Kräfte, sich gegen den bürgerlichen und reaktionären Block zu wehren. Die Sozialisten in Marienthal fühlten sich von den führenden Kräften in der Partei im Stich gelassen. Einige wären, so berichten sie heute, trotz aller Entmutigungen zum Kampf bereit gewesen, aber es fehlte jegliche Koordinierung. »Die Waffen des Schutzbundes waren versteckt, aber niemand hat gewusst wo«, erinnert sich eine Genossin, die in diesen Jahren aus Enttäuschung zur Kommunistischen Partei übergetreten war.

Die Spannungen zwischen Marienthal und Gramatneusiedl wuchsen seit 1934 eher noch. Statt einer selbstbewussten Arbeiterschaft sahen sich die Bauern nun einer resignierten und wirtschaftlich kaum noch überlebenden Siedlung gegenüber.

Viele, »die tüchtigeren«, wie oft betont wird, suchten sich woanders Arbeit oder wanderten überhaupt aus, nach Deutschland, Frankreich, Rumänien, sogar bis Ägypten –

15

wo immer Spinnerei- und Weberei-Facharbeiter gebraucht wurden. Viele pendelten jetzt bis nach Wien. Zurück blieben die Alten, die Kinder, diejenigen, die keine Arbeit mehr finden konnten oder wollten. 1938 war ein Viertel der Arbeitsbevölkerung noch immer arbeitslos.

Wir trafen auf kaum einen alten Marienthaler, der mit [Adolf] Hitler sympathisieren würde, aber auf viele, die den »Anschluss‹ im März 1938 als Befreiung empfanden: Es gab endlich wieder Arbeit und Essen aus den ›Gulaschkanonen‹: Man konnte sich allerdings »ausrechnen, dass das nicht ewig so weitergeht. Von nix kommt nix«, rechnete uns eine Geschäftsfrau vor. Nach einigen Wochen wurde das Essprogramm eingestellt.

Während der Zeit der Nazi-Herrschaft gab es politischen Opportunismus, Parteiwechsel und ein Sich-Arrangieren ähnlich wie anderswo in Österreich auch. Aussergewöhnlicher sind die Fälle aktiven politischen Widerstands, die zu Gestapo-Verhaftungen und zur Hinrichtung von fünf Männern und Frauen führte. Dass ihre Namen im Gramatneusiedler Gedenkstein als Kriegsopfer geführt werden, zählt zu den merkwürdigen Umdeutungen, die die Nazizeit nach dem Krieg erfahren hat.

Der Ort wurde bis in die letzten Monate vom unmittelbaren Kriegsgeschehen verschont, erst als sich die SS zurückziehen musste, sprengte sie die Brücke über die Fischa und schoss die grosse Lagerhalle in Brand. Als hätte es dieses Fanals noch bedurft, gloste der Brand über ein Jahr lang weiter.

Wenn wir Marienthaler nach Kriegserinnerungen fragten, stand der Einmarsch der russischen Soldaten im März 1945 weit eher im Zentrum der Erzählungen als die sechs Jahre vorher. Die ersten Wochen der ›Befreiung‹ blieben als eigentliches Kriegstrauma in der Erinnerung der Marienthaler.

16

Arbeitslosigkeit, Krieg, Nachkriegselend, nur zögernder Wiederaufbau – für viele Marienthaler summierten sich die schlechten Zeiten auf über zwanzig Jahre. Die meisten gewöhnten sich daran zu pendeln, mit den bevorzugten Zielen Wien und Schwechat. Für einige kam der Nachkriegsboom zu spät. In Marienthal bildete sich eine Randschicht heraus, die in den schlechtesten Quartieren im Ort wohnt, sozusagen ein Slum im Slum.

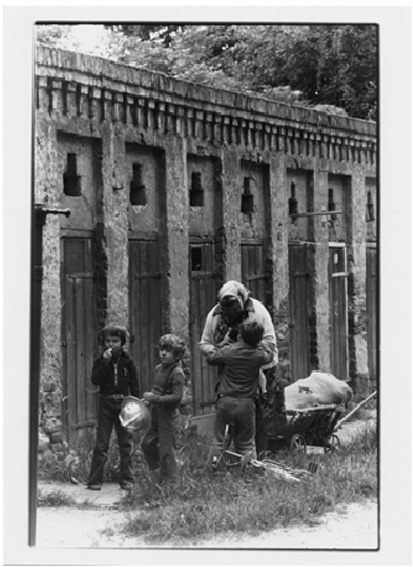

Denn dazu sind inzwischen auch die Siedlungshäuser geworden. Was einmal als fortschrittlich und beispielhaft galt, verlor zunehmend an Wohnwert. Schon kurz nach dem Zusammenbruch der Firma hörten die meisten von der Firma gebauten Einrichtungen auf zu funktionieren, die Krankenstation ebenso wie die Kanalisation. Auch der Herrenpark, in der Erinnerung vieler der sichtbare Beweis für die wirtschaftliche Blütezeit Marienthals, verwilderte. Die Alleen waren nach einigen Jahren kaum noch auszumachen. Der neue Besitzer liess die alten Bäume in der Kriegszeit gewinnbringend fällen, aus dem Eschenholz wurden Gewehrkolben. Die Bauern, die die Wohnhäuser als Entschädigung für kriegsrequiriertes Ackerland bekommen hatten, kümmerten sich nicht um die Instandhaltung. Es wurde nichts repariert, noch nicht einmal die Toilettenkanalisation, so dass die Bewohner der alten Strassenhäuser noch heute Plumpsklos ausserhalb der Wohnhäuser benutzen, die sie zudem mit mehreren Hausparteinen teilen.

Die Siedlung ist andererseits als Industriedenkmal architekturhistorisch interessant. So sicherte Wissenschaftsministerin Firnberg bei einem Besuch im Frühjahr 1979 der Gemeinde Gramatneusiedl Unterstützung bei weitreichenden Sanierungsplänen zu. Die Gemeinde kaufte die meisten Siedlungshäuser auf und begann 1981 mit einer kostspieligen Revitalisierung.

17

Im einzelnen bedeutet das: Zusammenlegung einzelner 25 m2-Wohnungen zu grösseren Einheiten – was einige Bewohner schon selbst durchgeführt haben; moderne Bad-, Koch- und Heizmöglichkeiten; schliesslich auch Abriss der Schuppen und Plumpsklos und möglicherweise Errichten von Parkplätzen. Die Bewohner, die nach den Plänen der Gemeinde nicht hinausgedrängt werden sollen (saniert wird, wenn genügend Wohnungen ›freiwerden‹), beobachten die Revitalisierung mit gemischten Gefühlen. Einig sind sich die meisten darüber, dass etwas geschehen musste, und auch mit den möglichen Grundrissen sind sie einverstanden, soweit sie von ihnen Kenntnis haben. Weniger erfreut sind diejenigen, die bleiben wollen, über die um ein Vielfaches gestiegenen Mieten. Eine weitere Klage, die wir hörten, bezog sich auf den Zwang, an das Wassernetz angeschlossen zu werden. »Es ist teuer und schlechter als unser Brunnenwasser«, wenn es auch dafür ins Haus kommt.

Um den Kern – das Gebiet aus der Zeit der Studie – haben sich seit den fünfziger Jahren im wesentlichen zwei neue Strukturen gelegt:

Zum einen sind es drei- bis vierstöckige Gemeindebauten, die, auf eine Wiese zwischen Marienthal und dem ›eigentlichen‹ Gramatneusiedl gebaut, die beiden Teile der Gemeinde nun auch physisch miteinander verbinden. Wer es sich leisten konnte oder Beziehungen hatte, zog aus der Einheitswohnung der alten Siedlung in die Gemeindewohnungen.

Zum anderen bauten sich Marienthaler, Gramatneusiedler, zum Teil auch Wiener, Eigenheime auf die parzellierten Auen um Marienthal. Es entstanden ganze Siedlungen, und noch ist kein Ende abzusehen. Während unseres Aufenthalts entstand quasi vor unseren Augen ein neuer Ortsteil auf einer Wiese direkt hinter den Schuppen der Altbauten.

18

In welcher Weise sich die sozialen Beziehungen zwischen Kernbewohnern und Eigenheimbesitzern entwickeln werden, ist noch ungewiss. Die – landesübliche – ›Zersiedelung‹ im alpinen Walmdachstil bedeutet jedenfalls einen weiteren Schritt weg von der ehemaligen festgefügten Industriegemeinde.

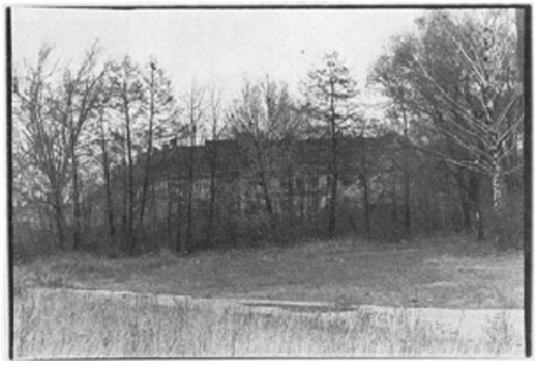

2.5.2. Die Fabrik

Auch die Geschichte der Fabrik steht beispielhaft für die Veränderungen, die viele Industrieorte gerade im Wiener Becken durchgemacht haben. Ein Stück jüngster österreichischer Wirtschaftsgeschichte lässt sich anhand der wechselnden Nutzung des Industriegeländes illustrieren.

»(Wenige Tage nach der Stilllegung der Turbinen) begannen unter grosser Erregung der Bevölkerung die Liquidationsarbeiten« (Jahoda et al., 1975, S. 35).

Genauer: Was keinen Produktionswert hatte, wurde verkauft, so etwa die Wohnhäuser und der Park. Ein Teil der Fabrik wurde niedergerissen. Nach übereinstimmenden Aussagen einiger alter Marienthaler, die mit nach Rumänien ausgewanderten Arbeitskollegen Kontakt hatten, liessen die Liquidatoren einen Teil der Maschinen, darunter mehrere Webstühle, nach Rumänien zu einer billigen Produktionsstätte abtransportieren. Diese neue Fabrik soll sogar zur selben Firmengruppe gehört haben, wie die ehemalige Trumau-Marienthal A.G. Der Bankrott hätte dann lediglich eine Verlagerung der Produktion in ein ›peripheres‹, billigeres Land beschleunigt. Das Firmengelände an der Fischa jedenfalls lag brach.

19

»Von ihren Fenstern sehen die Arbeiter auf ihrer früheren Arbeitsstätte Schuttfelder, verbeulte Kessel, alte Transmissionsräder und halbverfallenes Mauerwerk.« (ibid., S. 35)

1933 interessierte sich der Unternehmer Sonnenschein für das Gelände. Er kaufte es relativ billig und führte den Betrieb mit einhundertdreissig Leuten und neuen Maschinen als kleine Weberei weiter. Manche der entlassenen Facharbeiter aus Marienthal bekamen bei ihm wieder Arbeit.

1938 wurde Sonnenschein enteignet, der Betrieb ›arisiert‹. Über die nächsten Jahre erfuhren wir nur, dass die deutsche Verwaltung die Produktion verringerte und schliesslich einstellte. 1945 kam es zur schon erwähnten Zerstörung des Lagerhauses.

Trotz allem gab es nach dem Krieg noch einige Webstühle, Färbkessel u.ä. Der Sohn »des alten Sonnenschein« führte die Firma ohne grosses Interesse von London aus weiter und kam einmal im Jahr zur Inspektion.

In den fünfziger Jahren zeichneten sich ernste Absatzschwierigkeiten ab, Sonnenschein verkaufte schliesslich.

Im Herbst 1958 begann die letzte Episode der Textilgeschichte Marienthals. Sie war von Fehlinvestitionen und Verkaufsschwierigkeiten gekennzeichnet. Karoly [recte Justinian Karolyi; Anm. R.M.], der die Firma von Sonnenschein erworben hatte, wollte auf dem EFTA-Markt mit Grossbritannien ins Geschäft kommen, aber es war zu spät. In der Branche zeichnete sich bereits die ausländische, auch die fernöstliche Konkurrenz ab.

1960 standen auch aufgrund glückloser Geschäftsführung die Anlagen wieder still.

20

Im Jahr darauf kauften die Österreichischen Chemischen Werke, eine hundertprozentige Tochter des Westdeutschen Unternehmens Degussa, das Firmenareal. Ihre Zweigfirma Para-Chemie stellt dort seit 1962 Acrylglas her. Marienthal schien den Österreichischen Chemischen Werken ein günstiger Standort, weil man ein Reservoir an Arbeitskräften erhoffte. Es stellte sich jedoch heraus, dass sich nur wenige Pendler entschlossen, wieder im Ort selbst zu arbeiten, auch als der Betrieb begann, die Löhne dem Wiener Niveau anzugleichen. Etwa die Hälfte der Arbeiter sind heute Gastarbeiter aus Jugoslawien. Zweihundert Beschäftigte produzieren Acrylglas in einem patentierten Wasserbadverfahren. Von den österreichischen Arbeitern kommt über die Hälfte aus den umliegenden Dörfern, nur knapp dreissig Beschäftigte sind Bewohner Marienthals.

Der neue Betrieb hat wieder Geld in Form von Steuern und gesteigertem Konsum im Ort nach Marienthal gebracht. Einige Läden und zwei Gasthäuser machen wieder ein besseres Geschäft, seit es die Firma im Ort gibt. Das eine Lebensmittelgeschäft allerdings, der Konsum, kann seit kurzem nicht mehr bei den umliegenden Produzenten selbst einkaufen. Die gesamte Distribution wird in Wien entschieden und im neuen Wiener Zentrallager durchgeführt. Das andere Kaufhaus, der in der alten Studie öfter erwähnte Treer, wurde während unseres Aufenthaltes vom zweiten Lebensmittelgiganten, Julius Meinl, übernommen. Zum Grosseinkauf fahren Marienthaler auch oft in die 28 km entfernte Shopping City Süd. Die Werkstatt und das Ersatzteillager neben dem Fabriksgelände gehören den deutschen VAG bzw. Bosch-Konzernen. Zieht man noch dazu in Betracht, dass alle Entscheidungen bezüglich der Para-Chemie letztendlich von der Mutterfirma in der BRD getroffen werden, so lässt sich ermessen, in welcher ökonomischer Abhängigkeit sich Marienthal befindet.

21

Wie viele andere periphere Orte ist die Gemeinde heute in verstärktem Mass ›aussengelenkt‹, und es wundert uns nicht, dass nach den bisherigen Erfahrungen die Marienthaler gegenüber politischen und wirtschaftlichen Versprechungen jeder Art eher skeptisch sind. Ein aktueller Grund zur Skepsis stellte sich kurz nach Beendigung unserer Untersuchung ein: In der Folge einer Krise auf dem Kunststoffmarkt wurden einige Arbeiter der Para-Chemie entlassen.

22

3. Methoden

Paul Lazarsfeld stellte für die ursprüngliche Marienthalstudie vier Regeln auf, nach denen das Forscherteam 1932 seine Erhebungen strukturierte:

|

a) |

Für jedes Phänomen sollte man sowohl objektive Beobachtungen als auch introspektive Eindrücke und Berichte haben. |

|

b) |

Fallstudien sollten mit statistischen Daten kombiniert sein. |

|

c) |

Zeitgenössische Information sollte durch Informationen über frühere Erscheinungsformen des untersuchten Problems ergänzt werden. |

|

d) |

Die sogenannten ›natürlichen Daten‹ sollten mit experimentellen Daten kombiniert werden. |

Bei diesen Überlegungen ist das Bestreben im Vordergrund, Theoretische Überlegungen und systematische Beobachtungen zu verbinden, d.h. die eher ›europäische‹ Komponente der soziographischen Materialsammlung mit ›amerikanischen‹ Survey-Techniken zu kombinieren.

Lazarsfeld schreibt dazu:

»Der oft behauptete Widerspruch zwischen Statistik und phänomenologischer Reichhaltigkeit war sozusagen von Anbeginn unserer Arbeit ›aufgehoben‹, weil gerade die Synthese der beiden Ansatzpunkte uns als die eigentliche Aufgabe erschien.« (1975, S. 14)

Wir konnten die verschiedenen Ebenen unserer Untersuchung nicht in diesem Bericht aufheben. Aber auch unser Versuch

23

einer soziographischen Studie ist von der Dynamik zwischen den Ebenen geprägt, und die vier Regeln Lazarsfelds erscheinen uns immer noch überlegenswert und brauchbar.

3.1. Probleme des Zugangs; erste Daten

Der Grossteil der anfänglichen Arbeit floss in das ›Einleben‹ in Marienthal. Wir wollten Kontakte knüpfen und das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Diese ›Entry‹-Problematik wurde uns bewusst, als wir versuchten, uns in einer Wirtshauszusammenkunft vorzustellen. Niemand kam. Es gab eine Barriere gegen uns als Fremde, und wir hatten nichts Konkretes anzubieten. Ausserdem verfassten wir unsere Ankündigung auch auf jugoslawisch, was, was uns später gesagt wurde, in den Augen vieler Einheimischer ein ›faux pas‹ war, wo es doch um die Situation der Marienthaler gehen sollte. Wir sind zwar nach wie vor der Ansicht, dass die Probleme zwischen Einheimischen und Gastarbeitern zum Gesamtbild Marienthals gehören, aber ein guter Zugang war die Aktion offenbar nicht.

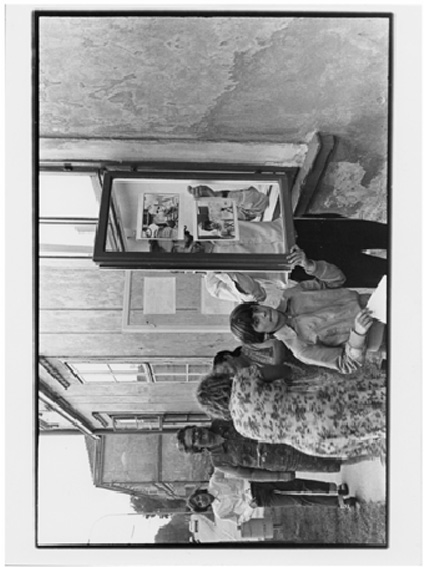

Sehr erfolgreich hingegen war eine von uns kurz darauf durchgeführte Ausstellung von Kinderphotos. Es ging darum, über die Marienthaler Kinder Zugang zu einer grösseren Schicht der Bevölkerung zu gewinnen, so, dass Kinder und auch Erwachsene und auch wir Spass daran hatten. Wir photographierten alle Kinder, die sich dazu bereit erklärten – insgesamt einhundertsechzehn – und vergrösserten die Photos zu grossformatigen Schwarzweissbildern. Diese photokopierten wir dann zweimal. Die Rückseite der einen Kopie, die die Kinder behalten durften, war mit einem Brief bedruckt, der unsere Gruppe und unser Anliegen erklärte.

24

Ein kurzer Fragebogen auf der Rückseite der anderen Kopie wurde uns ausgefüllt zurückgegeben. Mit der Frage: ›Was würdest du dir wünschen, wenn eine gute Fee dir drei Wünsche erfüllte?‹ versuchten wir, an die Originalstudie anzuschliessen (vgl. Jahoda et al., 1975, S. 75). Es besteht natürlich ein Unterschied zwischen den Weihnachtswünschen in einer besonderen Notzeit und den Wünschen, die von vornherein auch das Traumelement der guten Fee nicht ausschliessen sollten. Im Falle der Weihnachtswünsche 1931 wurde der Wunschzettel unter einem Nützlichkeitsstandpunkt verfasst: ein warmer Mantel, neue Augengläser etc. Die Kosten dieser Wünsche betrugen damals 12 Schilling, im Gegensatz zu 36 Schilling in Orten der Umgebung. Was wünschen sich Marienthaler Kinder heute? Dreiunddreissig möchten ein Fahrrad, fünfzehn ein Moped, achtzehn ein Auto, wobei das Fabrikat oft spezifiziert wurde, hauptsächlich Porsche und BMW; sechzehn wollen eine Stereoanlage, fünfzehn ein Haus mit Schwimmbad – das ist übrigens der Hauptwunsch in gesamtösterreichischen Befragungen. Elf möchten viel Geld. Interessant war für uns festzustellen, inwieweit sich in der ›ungleichzeitigen‹ Arbeitersiedlung auf dem Land ein allgemeines Konsumdenken etabliert hat. Erst in zweiter Linie kamen die Wünsche, die einen persönlicheren Charakter hatten, darunter Geschwister, einen treuen Freund, Tiere, ein ›Zimmer für mich allein‹. Ein Elfjähriger wünschte sich einen schönen Traum.

Mit Hilfe der Kinder planten wir dann eine Ausstellung aller Photos in den Fenstern der Hauptstrasse von Marienthal. Beim Auswählen und Aufhängen hatten wir wieder viele Kontaktgespräche, stiessen durchaus auch auf Unverständnis und Ablehnung. Ohne die Kinder wäre die Ausstellung nicht so erfolgreich gewesen. Sie begleiteten uns, erklärten uns die Nachbarschaft, wussten, bei welchen anderen

25

Kindern und Eltern wir auf Kooperation stossen würden. Das komplizierte Netz der Kinderfreundschaften und der sozialen Diskriminierung wurde deutlich.

An einem Sonntag wurde schliesslich die Photoausstellung vom Gramatneusiedler Vizebürgermeister [d.i. Leopold Zolles] eröffnet. Die Bilder blieben eine Woche lang in den Fenstern hängen. Am Abend des letzten Tages zeigten wir die bisher von uns produzierten Videobänder, darunter auch die von den Ausstellungsvorarbeiten. Etwa einhundertfünfzig Bewohner kamen und sahen sich die Bänder im Freien an. Seit der Ausstellung waren wir den Marienthalern bekannt. Die Kinder wurden auch über diese Aktion hinaus zu unseren ständigen ›Mitarbeitern‹.

Ein letztes Beispiel unserer Einführungsarbeit sei hier nur kurz skizziert: Der Fussballklub ASK Marienthal hat eine wichtige Funktion in der Gemeinde. Das sonntägliche Spiel gehört zum selbstverständlichen Wochenrhythmus der Marienthaler. Freundschaftsgruppen entwickeln sich aus dem Vereinsleben, und der Klub kümmert sich um fünf Jugendmannschaften. Wir nahmen an einigen Vereinssitzungen teil, interviewten die Funktionäre und nahmen das erste Saisonspiel auf Videoband auf. Dieses Band zeigten wir dann auf dem Gramatneusiedler Volksfest, wodurch wir auch in dem anderen Teil des Ortes über das Gemeindeamt hinaus bekannt wurden.

26

3.2. Der Fragebogen

Im weiteren Verlauf unserer Arbeit wollten wir zu den uns interessierenden Themen systematisch Information sammeln. Trotz vieler, zum Teil berechtigter methodischer Einwände hatten wir beschlossen, zu diesem Zweck eine Fragebogenuntersuchung an einer Stichprobe durchzuführen, und zwar aus folgenden Gründen:

(1) Die Methode der Fragebogenerhebung ist inzwischen so bekannt, dass bei den Bewohnern ein Vorverständnis von unserer Vorgangsweise vorausgesetzt werden konnte (wenn auch das Misstrauen gegenüber möglichem Kaufzwang o.ä. manchmal blieb). Die oft erwähnte und auch kritisierte Objektivierung der Beziehung zwischen Fragenden und Befragten bedeutet auf der anderen Seite – und zwar gerade im Gegensatz zu der eher informellen Atmosphäre offener Gespräche – die Möglichkeit einer systematischen Erforschung von Meinungen und Einstellungen, bei der es uns durchaus auch auf die öffentlich vorgetragene Aussage ankam und nicht auf die ›Abweichungen‹, die dann eher in weiterführenden Gesprächen zugestanden wurden.

(2) Die Systematik der Fragebogenerhebung, die den Ansprüchen einer repräsentativen Stichprobe zu genügen hatte, zwang uns auch, in Bereiche des Industriedorfes vorzudringen, die sonst – bewusst oder unbewusst – von uns vermieden worden wären. Mit dem Fragebogen wurden wir immer wieder bei Bewohnern vorstellig, die ursprünglich nicht zu einem Gespräch bereit gewesen wären, deren Beitrag für uns jetzt aber aufgrund der Repräsentanzforderungen der Erhebung notwendig geworden war.

27

(3) Das gemeinsame Ausfüllen der Fragebogen gab uns ausserdem Gelegenheit für die als ›Spill-over‹ bezeichnete zusätzliche Information. Sie gab Aufschluss über soziale oder individuelle Problematiken, die durch das grobmaschige Netz des Fragebogens gerutscht waren, aber ohne dessen Systematik auch nicht zur Sprache gekommen wären. Die Spill-over-Informationen standen häufig im Widerspruch zu dem im Fragebogen ›angekreuzten‹ Haltungen, beispielsweise in der Gastarbeiterfrage, bei der die offizielle tolerante Einstellung mit halbvertraulichen Randbemerkungen kontrastierte.

Methodologische Untersuchungen zum Problem der Erwünschtheit von Antworten (social desirability; yes-saying effect u.ä.) weisen auf diese Diskrepanz hin. Gerade deswegen aber bleibt die Fragebogeninformation auch brauchbar: Sie vermittelt, welche Einstellungen sozial wünschenswert sind, im täglichen Leben aber nicht immer nachvollzogen werden.

Die 157 Items des Fragebogens sind nach folgenden Kategorien gegliedert:

Persönliche Daten; Haushaltsangaben, Wohngeschichte und -kategorien; Ausbildung, Perioden von Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit, Hausarbeit; Monatsbudgetierung; Konsumverhalten und -wünsche, Freizeit, Urlaub; soziale Aktivitäten: Verwandte, Freunde, Nachbarn; politische Interessen und Aktivitäten; Haltung zur Gewerkschaft; Kirche, religiöse Anschauungen; Gesundheitsprobleme; Haltung zu Gastarbeitern.

Die Items wurden im Frühjahr 1980 getestet, die Interviews im Sommer und Herbst 1980 durchgeführt.

28

3.3. Oral History

Die von den Fragebogen ausgehenden Gespräche, die halbstrukturierten Interviews und viele sonstige Begegnungen mit Marienthalern lassen sich unter dem Begriff der ›Oral History‹ zusammenfassen. Darunter ist die mit sich erinnernden Zeugen durchgeführte ›Geschichtsschreibung von unten‹ zu verstehen, die es uns ermöglichte, die durchwegs anonym und ›unwichtig‹ gebliebenen Zeugnisse und Zeugen der fünf Jahrzehnte seit der alten Studie für unser Porträt heranzuziehen. Schon in die kurze Geschichte des Ortes in der Einleitung gingen ihre Informationen ein, und das Autobiographische in den Gesprächen half uns bei der Auswahl exemplarischer Fallstudien. Auch Lazarsfeld wies übrigens auf die nahe liegende Möglichkeit der Interviews hin (wie sie 1932 ja auch wahrgenommen wurde), während Verifizierung durch Kontrollgruppen oft nur ›pseudowissenschaftliches Vorgehen‹ sei (vgl. Lummis, 1980, S. 288).

Wir versuchten, uns der von Geschichtsforschern aufgezeigten Probleme der Oral History bewusst zu sein: dass man quasi wie ein Psychotherapeut ohne Auftrag in das Leben der Angesprochenen interveniert; dass man nur das hört, was man hören will; und dass man das Gehörte unkritisch glaubt. Dazu können wir anführen, dass wir einerseits in den Eingangsgesprächen und der Kontaktnahme mit der Bevölkerung unser Forschungsinteresse deklariert haben und jedem offengelassen haben, wieviel er mit uns bereden wollte. Andererseits gab es eben durch den Fragebogen die Möglichkeit, das Subjektive mancher Angaben von dem allgemein Verifizierbaren zu trennen.

29

3.4. Die Stichprobe

Zunächst stellte sich uns die Frage, was heute überhaupt als Marienthal bezeichnet werden kann. Politisch gibt es den Ortsteil nicht. Er ist ein informeller Teil der 2000–Einwohner-Gemeinde Gramatneusiedl, deutlich abgehoben nur durch die Reihenhäuser der alten Siedlung. Der erwähnte Ring um diesen Kern, bestehend aus Gemeindebauten, Genossenschaftssiedlung und Eigenheimen, gilt aber teils aus geographischen Gründen, teils wegen der Geo-Mobilität der Marienthaler heute auch bei vielen als Teil Marienthals. Wir bezogen also Kernbewohner sowie diejenigen Gemeindebau- bzw. Eigenheimbewohner in die Stichprobe ein, die aus Marienthal stammten. Aus der Bevölkerung von knapp 1000 ergab sich eine nach Alter und Geschlecht stratifizierte Stichprobe von 63, aus der wir 7 Jugoslawen ausschlossen, um vor allem in Einstellungsfragen eine thematische Komplikation zu vermeiden.

Die Stichprobe bestand aus 31 männlichen und 25 weiblichen Marienthalern zwischen 15 und 83. Die Altersverteilung spiegelt die hohe Prozentzahl an Rentnern im Kern Marienthals wieder. Für die Datenanalyse entwarfen wir vier Altersgruppen:

|

(1) |

vor 1925 geboren – haben die Zeit der Arbeitslosigkeit bewusst miterlebt; |

|

(2) |

zwischen 1925 und 1945 geboren – haben die Krise und den Krieg oder zumindest das Nachkriegselend bewusst miterlebt; |

|

(3) |

zwischen 1946 und 1951 geboren – Nachkriegsgeneration; |

|

(4) |

nach 1951 geboren – Wohlstandsgeneration. |

30

Unsere Absicht bei der Schaffung dieser Altersgruppen war es auch, mögliche Effekte der ›Generationsbildung‹ zu untersuchen. Nach Mannheim (1964) bestimmt die Generationszugehörigkeit zusätzlich zur Klassenzugehörigkeit den Rahmen der Aktivitäten und Erfahrungen, die eine Gruppe von Leuten prägt. Schon in den ersten Gesprächen war uns klargeworden, dass die alte Marienthaler Generation, also ungefähr Gruppe (1), viel stärker gegenüber den Problemen der Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitslosigkeit und ökonomische Fragen im allgemeinen sensibilisiert ist als Angehörige späterer Generationen. Dass manche von ihnen einen Jahresvorrat an Dosennahrung im Keller aufbewahren, ist nur ein Zeichen dafür.

Die ökonomischen und klassensolidarischen Konzepte sind auch eine Folge der austro-marxistischen Kultur, aus der diese Altersgruppe noch stammt. Marienthal scheint in besonders deutlicher Weise die allgemeine österreichische Erfahrung zu wiederspiegeln, dass seit dieser generations- und klassenspezifischen Erfahrung eine nur partiell durchbrochene De-Ideologisierung und Depolitisierung erfolgt ist.

Von der Stichprobe leben acht allein, darunter fünf der sieben Verwitweten. Dreizehn haben einen Partner im Haushalt, dreizehn sind Familien mit drei Mitgliedern, zweiundzwanzig Familien mit vier oder mehr Mitgliedern. Einundzwanzig sind oder waren einmal Angestellte, dreizehn gelernte, vierzehn ungelernte Arbeiter. Acht haben bisher nicht gearbeitet (das sind Hausfrauen, die keine bezahlte Arbeit gehabt haben, und Schüler). In der Stichprobe sind keine Arbeitslosen.

31

4. Resultate

4.1. Soziale Distanz: Anomia

Zu den Schwerwiegendsten Begleiterscheinungen des Firmenzusammenbruchs 1931 zählte der Verlust eines allgemein verbindlichen sozialen und kulturellen Lebens und eines Gefühls von Zugehörigkeit. Wir finden diesen Verlust und die Trauer darüber in den meisten Gesprächen mit Alteingesessenen bestätigt. Er konnte durch den Aufschwung der Nachkriegszeit nicht beseitigt werden. Dass es dabei nicht einfach um die Nostalgie der Altgewordenen geht, lässt sich intuitiv erschliessen aus dem Vergleich mit sonst oft gehörten Klagen über den Verlust der guten alten Zeit, beispielsweise von Seiten Wiener Pensionisten aus dem Kleinbürgertum: Manche Klagen sind ähnlich (Erziehung heute, Wert des Geldes, Autoverkehr), aber selten hört man bei ihnen den speziellen Bezug auf eine ehemals intakte Gemeinschaft, wie sie die Marienthaler Arbeiter erlebten. Letztere erinnern eher an kürzlich veröffentlichte Gespräche mit alten Bewohnern von Wiener Gemeindebauhöfen.

Als Begleiterscheinung des Zerfalls eines organischen Ganzen und des Rückzugs aufs Private, Nicht-Soziale postulieren Soziologen den Zustand der ›Anomie‹ im Individuum. Das Begriffspaar Anomie und Eunomie bezeichnet den Entfremdeten, gesetzlosen bzw. den harmonischen, wohlgeordneten Zustand eines sozialen Gefüges. Der Anomie-Begriff wurde in der soziologischen Literatur zum ersten Mal bei Durkheim verwendet und von Srole (1956) als ›Anomia‹ für die empirische Forschung operationalisiert und begrifflich modifiziert. Die Variable bezeichnet den Grad der sozialen Distanz, die der Einzelne von der ihn umgebenden Gesellschaft wahrnimmt (vgl. MacIver, 1950).

32

In Sroles ursprünglicher Studie lautet die zentrale Hypothese, dass mangelnde soziale Integration mit einer abweisenden Haltung gegenüber Minderheiten verbunden ist. In unserer Arbeit wollten wir vor allem die Frage untersuchen, ob sich die Auflösung der Marienthaler Gemeinschaft in hohen Anomia-Werten niederschlägt, weiters, ob sich ein Zusammenhang zwischen anomischen Einstellungen und Einstellungen zu Minderheiten, in unserem Fall Gastarbeitern zeigt. Schliesslich lässt sich nach dem Anomie-Theorem auch ein Zusammenhang zwischen institutioneller Entfremdung und individuellen Leiden postulieren, was aber eine genaue Kalibrierung des Begriffs ›Individuelles Wohlbefinden‹ erfordert, die wir nur andeutungsweise vornehmen können.

Die von uns adaptierten fünf Anomia-Items lauten (mit den Prozentangaben unserer Stichprobe

|

(1) |

Die meisten Politiker interessieren sich nicht für die Probleme des kleinen Mannes |

||

|

|

|

stimmt |

stimmt nicht |

|

|

|

65 % |

34 % |

|

(2) |

Heutzutage muss man für den Augenblick leben und soll sich nicht um die Zukunft kümmern |

||

|

|

|

19 % |

81 % |

|

(3) |

Egal, was man hört, die Situation des kleinen Mannes wird schlechter und nicht besser |

||

|

|

|

37 % |

62 % |

|

(4) |

Es ist unfair, Kinder in die Welt zu setzen |

||

|

|

|

25 % |

75 % |

|

(5) |

Heutzutage weiss man nicht, auf wen man zählen kann |

||

|

|

|

49 % |

51 % |

33

Bei der Erstellung eines Anomia-Index (0 = niedrigst anomisch bis 5 = höchst anomisch) stellten wir fest, dass 11 der 56 Marienthaler aus der Stichprobe kein Item im anomischen Sinn beantworteten, während nur ein einziger den Wert 5 erreichte. Fast die Hälfte liegt in einer ›gemässigt anomischen‹ Mitte von 2–3. Wir hatten einen höheren Grad an Anomia erwartet, aber die Prozentverteilungen liegen nur unwesentlich höher als die der Springfield-Studie (Srole, 1956) und der Los-Angeles-Studie (Miller und Butler, 1966).

Die Altersgruppen (1) bis (3) weisen ähnliche Antwortmuster auf. Lediglich die nach 1951 Geborenen zeigen etwas niedrigere, aber nicht statistisch signifikante Werte. Was die Wohngebiete angeht, so sind die Eigenheimbewohner und auch die Bewohner der alten Wohnungen im Kern-Marienthal etwas anomischer als die Gemeindebau- und Genossenschaftsbaubewohner, was damit zusammenhängen könnte, dass letztere eher im allgemeinen Geschehen integriert sind. Alter und Erziehung müssten in diesem Falle mituntersucht werden, aber die kleine Zahl der Stichprobe verhindert solche Analysen höherer Ordnung. Auffällig aber ist, trotz mangelnder Vergleichbarkeit, dass zwei Drittel der Befragten sich von Politikern wenig erwarten. Nach all dem, was wir über die zwanziger Jahre gehört haben, scheint der politische Integrationsgrad in Marienthal doch um einiges gesunken.

Insgesamt stellten wir fest, dass der Versuch der globalen Erfassung einer Entfremdungs- oder Distanz-Dimension nicht sehr fruchtbar war oder zumindest keine überraschenden Ergebnisse zeitigte. Als wir die Anomia-Fragen stellten, waren wir mit einigen Aspekten des Soziallebens genug vertraut, so dass wir die Formulierung der Items eher als Einschränkung und unnötige Abstraktion von der Marienthaler Wirklichkeit empfanden. Bei einem impressionistischen Zugang sollten sich denn auch andere Phänomene als bedeutsam erweisen.

34

4.2. Soziale Beziehungen; die Netzwerke

Was das Sozialleben anbelangt, waren die Hinterhöfe der erste starke Eindruck, den wir von Marienthal gewannen (vgl. Exkurs 2 dieses Berichts). Bei schönem Wetter spielt sich das Leben der Kinder, das nachbarschaftliche Beisammensein, manchmal auch Haushaltstätigkeiten, in den Höfen, auf den Plätzen zwischen den Häusern und auf dem Abschnitt der Hauptstrasse ab, der von den Reihenhäusern flankiert wird. Quasi als Verlängerung dieser halböffentlichen Räume gibt es auch die Schrebergärten, die die Marienthaler aus der Vorkriegszeit herübergerettet haben. Sie werden jetzt noch zum Teil als Kleingärten geführt, teils dienen sie als Schuppen, hauptsächlich aber als Plätzchen im Grünen mit nachbarschaftlicher Transparenz nach allen Seiten hin.

Zunächst erschien es uns als undifferenziertes Beisammensein der Anrainer, und erst nach einiger Zeit begannen wir, die Abgrenzungen zwischen Jugoslawen und Österreichern und zwischen den Peer-Gruppen zu sehen. Wir lernten die Hierarchien der Wohnformen kennen, die sozialen Unterscheidungen nach oben, bis zu den grossen Villen hin, und nach unten zur Hinterbrühl, dem tatsächlich verslumten Teil Marienthals.

Es gibt in Marienthal drei Gasthäuser, zwei Cafés, den Sportklub, den Kinderspielplatz, kein Kino, keine Disco. Der Rahmen für Aktivitäten ausserhalb des Hauses und in Reichweite ist also relativ eng gesetzt. Viele der Feiern, Bälle Klubtreffen etc. finden im grossen Saal des einen Gasthauses statt, der zu Mittag als Kantine dient (und der schon zu Zeiten der alten Fabrik die von dem Angestelltensaal sorgfältig getrennte Arbeiterkantine war). Weiter weg, am anderen Ende des Ortes, liegt die der Schule angegliederte Mehrzweckhalle, ein eher kalter, moderner Bau,

35

der meistens für gemeindeoffizielle Anlässe zur Verfügung gestellt wird.

Das alles könnte über viele vergleichbar grosse Gemeinden gesagt werden. Was uns im Laufe unserer Arbeit besonders auffiel, und was für eine so sozialstrukturell gemischte Gemeinde wie Gramatneusiedl ungewöhnlich sein dürfte, ist die Stärke und Grösse der Familienbezüge und der mit ihnen zusammenhängenden Netzwerke.

Über ein Viertel unserer Stichprobe sieht täglich Verwandte (die nicht in der Wohnung wohnen), über ein Drittel fast jede Woche. Nur eine Frau sieht nie Familienmitglieder – sie sind alle weggezogen. Man trifft sich mit ihnen zu Hause (46 der 56 aus der Stichprobe) oder besucht sie (50). 40 geben an, dass sie gute Beziehungen zu ihren Verwandten haben, nur 4 sprechen von schlechten Beziehungen. Bei nichtverwandten Freunden sind die Zahlen übrigens ähnlich hoch, aber weniger verwunderlich, gemäss dem Satz: Die Freunde kann man sich aussuchen…

Unseren Eindrücken nach scheinen Familien oder Clans die eigentliche Stärke des Marienthaler sozialen Zusammenhalts und die Attraktion des Ortes auszumachen (vgl. auch die Fallstudie der Brüder K., weiter unten). Sie entschädigen für mangelnde Kulturangebote und teils auch für den eigenen Nichtaufstieg. Stellvertretend hat man Anteil am Wohlstand von Verwandten, badet im Swimming Pool, den man zu bauen mitgeholfen hat. In einem Fall reicht das Netzwerk von einem KP-Aktivisten über eine Geschäftsangestellte bis zu Besitzern einer Villa im Gramatneusiedler Teil des Ortes, die zwar kaum noch etwas mit Marienthal zu tun haben, aber ihre Familie und eigene Herkunft sehr wohl noch dort orten.

36

Im Sinne der soziologischen Netzwerktheorie sind die Bezüge unter den Mitgliedern zwar nicht ökonomisch egalitär, aber, und das wiegt Ungleichheit auf, von Solidarität geprägt, die sowohl mit der Idee der Grossfamilie als auch mit der Herkunft aus Marienthal zu tun haben dürfte.

Die familiären (und damit verbunden die ethnischen), die freundschaftlichen und die politischen Netzwerke überlagern sich stark und sind dafür verantwortlich, dass viele Marienthaler zwar aus den Altbauten ausziehen wollen und es auch tun (zumindest solange die hygienische Situation so problematisch ist), aber in der Nähe bleiben wollen. Die sozialen Beziehungen dürften sich also nicht so stark ändern. Allerdings entwickelt sich in den Eigenheimsiedlungen doch eine Eigendynamik, die viele nicht vorhergesehen haben und die sie stärker von der sozialen Umwelt abkapselt, als ihnen lieb ist. »Wir waren sehr froh, dass wir uns dieses Haus hier haben bauen können«, sagt uns ein sechsunddreissigjähriger Familienvater, der vor wenigen Jahren aus Kern-Marienthal auszog, »aber jetzt fehlt uns doch etwas. Wenn da nicht meine Schwester und ihr Schwager wären in der alten Siedlung, und die Eltern von meiner Frau, die auch einen Schrebergarten haben, wär's hier schon ziemlich langweilig.«

4.3. Einstellung zu Gastarbeitern

Die Einstellung gegenüber Minderheiten ist ein brauchbares Indiz der allgemeinen sozialen Toleranz in einer Gesellschaft. In Marienthal war es insbesondere die Haltung zu Gastarbeitern, die uns interessierte, und zwar sowohl im Zusammenhang mit der Geschichte des Ortes als auch als Teil des heutigen Bildes. Der Ort wurde ja selber zum

37

Gutteil von Auswärtigen besiedelt, von den böhmischen und mährischen Webern. Einige der älteren Bewohner sprechen noch tschechisch, und die meisten Namen verweisen auf die Herkunft. Noch in den dreissiger Jahren soll die Dominanz und der Zusammenhalt der Böhmen sehr stark gewesen sein; eine alte Marienthalerin fühlte sich damals von ihnen sogar in ihrer Arbeitssuche diskriminiert. »Die haben zusammengehalten, da ist niemand reingekommen.«

Dann kamen die Zeiten der Erwerbssuche, die ›Walz‹. Auch nach dem Krieg blieben viele bei ihren auswärtigen Tätigkeiten oder suchten sie dort. Dafür begannen andere aus den umliegenden Dörfern nach Marienthal zur Chemiefabrik zu pendeln. Der ethnische Charakter von Marienthal verblasste langsam.

Nun gibt es seit über zehn Jahren einen Zugang von Jugoslawen, die sich wegen der Arbeit, teils mit Familie in den Marienthaler Altbauten niederliessen. Sie haben einen eigenen Klub, eigene Veranstaltungen, und im Ortsbild schienen sie uns von Anfang an als kohäsive Gruppe, die sozial mehr miteinander zu tun hatten als die Einheimischen. Der Eindruck bestätigte sich mit der Zeit und hat mit Faktoren ethnischer Kultur wohl ebenso zu tun wie mit dem Altersunterschied, der zwischen der überalterten einheimischen Bevölkerung und den zugezogenen jungen Arbeitskräften herrscht.

›Offiziell‹ gibt es kaum Probleme zwischen Österreichern und Jugoslawen; auf allen Veranstaltungen, seien es Fussballspiele oder Weihnachtsfeiern, sind sie dabei. Aber sie erzählen von Problemen, die sie mit den Einheimischen haben. Wir wollen hier nicht die Arbeitssituation und ihre rechtlichen Schwierigkeiten beleuchten, die Themen eigener Untersuchungen sind. In Marienthal fiel uns vielmehr das buchstäblich hautenge Nebeneinander der Familien

38

auf, die gemeinsame Benützung von Brunnen, Hinterhöfen, Aussentoiletten, das Nebeneinander-, wenn nicht Miteinanderspielen der Kinder. Wie wirkt sich all das auf die Einstellung der Österreicher aus?

Wir adaptierten für unsere Zwecke die Antisemitismus-Skala der Studie über die autoritäre Persönlichkeit (Adorno et al., 1950) und konstruierten eine Skala von Einstellungen gegenüber Gastarbeitern (GA-Skala) aus acht Items:

Sagen Sie uns bitte, ob Ihrer Ansicht nach die folgenden Meinungen stimmen oder nicht:

|

(1) |

Wenn eine Wohngegend ihren guten Ruf behalten soll, sollten keine Gastarbeiter drin wohnen. |

|

(2) |

Gastarbeiter sollten nicht in höhere Positionen kommen. |

|

(3) |

Das Gastarbeiterproblem ist so gross, dass man es mit demokratischen Methoden wahrscheinlich nicht lösen kann. |

|

(4) |

Es gibt Ausnahmen, aber im allgemeinen sind Gastarbeiter alle gleich. |

|

(5) |

Gastarbeiter und Einheimische sollten nicht heiraten. |

|

(6) |

Die Vorurteile gegen Gastarbeiter kommen davon, dass diese selbst sich getrennt halten und Österreicher aus ihrem Leben ausschliessen. |

|

(7) |

Gastarbeiter sollten in bestimmten Gegenden nicht wohnen dürfen. |

|

(8) |

Der Anteil der Gastarbeiter in einem Betrieb sollte nicht zu hoch sein. |

Nur ein Marienthaler beantwortete alle Fragen negativ, d.h. gastarbeiterfeindlich. Insgesamt erschienen die Marienthaler als eher liberal auf der Ga-Skala. Ein Zusammenhang zwischen Gastarbeiter-Einstellung und Anomia liess sich

39

nicht finden, obwohl wir ihn aufgrund der Sroleschen Annahmen (1956) erwartet hatten. Möglicherweise aber sind Bildung und Alter stärkere Faktoren, die die Varianz in beiden Bereichen korrelativ ausmachen. Nicht-signifikante Trends zeigten sich auch in diesen Bereichen: Die Marienthaler mit höherem Bildungsgrad erscheinen etwas toleranter gegenüber Gastarbeitern als die anderen, ein Resultat, das man aus anderen Vorurteilsuntersuchungen kennt. In einigen Items insbesondere zeigte sich auch eine sehr viel tolerantere Haltung der Jüngeren (Altersgruppe 5) gegenüber der ältesten Gruppe.

Beispiel:

GA-Item ›Gastarbeiter sollten nicht in höhere Positionen kommen.‹

|

|

stimmt |

stimmt nicht |

|

Altersgruppe 1 |

39 % |

061 % |

|

Altersgruppe 3 |

00 % |

100 % |

Man hätte vielleicht annehmen können, dass die Jüngeren ja in einem direkten Konkurrenzverhältnis auf dem Arbeitsmarkt mit den Gastarbeitern stehen. Aber wahrscheinlich haben gerade der oft gemeinsame Arbeitsplatz und die häufigeren sozialen Kontakte unter Gleichaltrigen eine integrative Funktion erfüllt. Den Älteren bleibt lediglich die Erfahrung ›im Hof‹, wo die unterschiedlichen Standards nicht selten aufeinanderprallen.

Auf solche Probleme stiessen wir auch in den informellen Gesprächen, die wir mit beiden Seiten führten. Eine alte Marienthalerin, der eines der Häuser gehört, führte die Schwierigkeiten darauf zurück, dass die Jugoslawen das enge Zusammenleben mit den entsprechenden Hygienevorschriften nicht gewohnt seien und Jahre brauchten, um es zu erlernen. Sie meinte es zwar nicht diskriminierend,

40

sondern wollte lediglich auf die spezielle Marienthaler Situation hinweisen. Von Jugoslawen werden solche Hinweise aber sehr wohl als verletzend empfunden. Sie selber äussern sich je nach der ›Privatheit‹ der Gesprächssituation mehr oder weniger kritisch über ihre österreichischen Kollegen und Nachbarn.

Wir konnten nach mehreren Monaten in Marienthal, in denen wir eine Wohnung hatten, ein Gemeinschaftsklo und den Hof benutzen und bei vielen offiziellen und inoffiziellen Begegnungen dabeiwaren, keine ›Lösung‹ des Problems der verschiedenen (Sub-)Standards und ethnischen Codes sehen. Einige Hoffnung scheint uns in der relativen Integration vieler Jugendlicher zu liegen. Was die Sanierung der Altbauten in diesem Zusammenhang an Veränderungen bringt, bleibt abzuwarten.

Post Skriptum: Nachdem wir unsere Untersuchung fertiggestellt hatten, wurden einige österreichische und jugoslawische Arbeiter aus der Chemiefabrik entlassen. Die wirtschaftliche Krise hat auch in Marienthal erste Auswirkungen. In solchen Zeiten wird sich zeigen müssen, wie sehr die liberale Einstellung verankert oder nur Lippenbekenntnis ist.

4.4. Gesundheitsfragen

Unter Gesundheit verstehen wir das Fehlen subjektiv-beeinträchtigender, schädlicher physischer und psychosozialer Faktoren im Leben eines Menschen (vgl. WHO, o.D.). Aus technischen und konzeptionellen Gründen (unser Anliegen ist ein sozialpsychologisches und kein medizinisches) beschränken wir uns dabei auf die Selbstangaben der Bewohner; dabei entsprachen wir allerdings einer Forderung der

41

modernen Gesundheitsforschung, die die subjektive Befindlichkeit der Patienten wieder stärker betont. Als ›objektivierbare‹, wenn auch unüberprüfte Daten schlossen wir Fragen nach den Rauch- und Trinkgewohnheiten in den Fragebogen ein. Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit insgesamt sollte einen allgemeinen Indikator ergeben.

Zur Gesundheit im weiteren Sinne zählt die Verfügbarkeit und tatsächliche Nutzung einer medizinischen Versorgung und die Zufriedenheit mit ihr. Durch diese Fragebogen-Items, aber mehr noch durch die informellen Gespräche über das Thema erhielten wir detaillierten Einblick in die Problematik einer adäquaten Versorgung, vor allem in einer überalteten Gemeinde.

Bei der Frage nach dem allgemeinen Gesundheitszustand zeigte sich wieder, wie strukturierte Daten und unsere subjektiven Beobachtungen einander ergänzten. Wir erhielten zum einen die berichteten, d.h. von den Bewohnern selbst als erwähnenswert betrachteten Gesundheitsprobleme und ihre Einschätzung durch die Betroffenen, und durch den Gemeindearzt; zum anderen sind uns Probleme aufgefallen, die dann im Gespräch auch thematisiert werden konnten.

Im Detail berichteten 32 der arbeitenden 36 Marienthaler der Stichprobe, dass sie im vergangenen Jahr aus Krankheitsgründen der Arbeit fernblieben; bei 10 von ihnen waren es mehr als zwei Wochen. Im Krankenstand zu sein kann allerdings, wie wir einige Male feststellen konnten, das Recht bedeuten, sich um Renovierungsarbeiten oder den Hausbau zu kümmern. Aus der Freimütigkeit, mit der das uns gegenüber zugegeben wurde, lässt sich schliessen, dass kurze Krankenstände als Möglichkeit anderweitiger Arbeit toleriert werden. Allerdings handelt es sich dabei um Marienthaler, die in anderen Orten zur Arbeit gehen, was

42

eine Kontrolle ihres Krankseins erschwert. Arbeiter der Para-Chemie sind durch Kollegen einer grösseren Kontrolle ausgesetzt.

Über ›leichte‹ Krankheiten (Fieber, Bronchitis etc.) im letzten Jahr berichtete ein Viertel der Stichprobe, ein weiteres Viertel erwähnte schwere oder chronische Krankheiten (z.B. Arthritis, Nierenprobleme).

Wie oft brauchen Marienthaler den Arzt? Von 56 haben ihn 8 kein Mal im letzten Jahr gesehen, 31 ein paarmal, 14 alle paar Wochen, 2 fast jede Woche.

Ungefähr ein Drittel der Befragten musste in den zwölf Monaten zuvor ins Spital, wegen Knochenbrüchen, innerer Krankheiten, Geburten und einer Abtreibung.

Über die Hälfte erklärte, dass sie vom Gemeindearzt die nötige Versorgung erhalten, weitere 25 (zusätzlich) von auswärtigen Spezialisten. Insgesamt bezeichneten sich 7 als ›sehr zufrieden‹ mit der Gesundheitsversorgung in Marienthal (d.h. mit Arzt und Zugang zu Spezialisten und Spitälern), 30 waren ›zufrieden‹, 15 eher ›unzufrieden‹ und 4 ›sehr unzufrieden‹.

Die Unzufriedenheit ist etwas höher (wenn auch nicht statistisch signifikant abgesichert) als in vergleichbaren Umfragen, zu sagen, dass man es nicht allen recht machen kann, erklärt zu einem gewissen Grad das Ergebnis, die Unzufriedenheit resultiert nämlich, wie wir in den begleitenden Gesprächen erfahren konnten, aus unterschiedlichen Motiven. Manche finden z.B., dass der Arzt sich zuviel Zeit mit einzelnen Patienten nimmt, wodurch zuwenige in der Ordinationszeit drankommen; andere vermissen ein genügend langes Gespräch. Viele sind sich darin einig, dass ein

43

zweiter Arzt nötig wäre, aber geben zu, dass dies vor allem ein politisches Problem sei und nicht eines der persönlichen Leistungsfähigkeit. Ein zweiter Arzt müsste von der Gemeinde durchgesetzt werden und würde eine Halbierung der Krankenkasseneinkommen des jetzigen Arztes bedeuten.

Unsere Beobachtungen, die sich zum Teil in den Fragebogenantworten niederschlugen, beziehen sich hauptsächlich auf Alkohol- und Zigarettenkonsum. Fast die Hälfte der Stichproben berichtet von ›seltenen‹ bis zu ›häufigen‹ Fällen von Trunkenheit. Marienthaler erzählen uns manchmal mit einem Lächeln des Einverständnisses von ihrem letzten Rausch – Angetrunkensein ist fast eine Ehrensache, solang es nicht arbeitsunfähig und zum Alkoholiker macht. Einige unserer Gesprächspartner, darunter auch der Bürgermeister von Gramatneusiedl [d.i. Klaus Soukup; Anm. R.M.], meinen, dass das Problem nicht grösser sei als anderswo und dass ihm wahrscheinlich durch Aufklärungskampagnen nicht beizukommen sei. Eine alte Marienthalerin erinnert sich noch an die »Abstinenzlerfeldzüge der Partei« in den zwanziger Jahren. Damals sei der Alkoholismus wohl beträchtlich niedriger gewesen, aber es hätte eben auch anderes zu tun gegeben als nur Fernsehen und Wirtshaus.

Rauchen ist andererseits eine zwar ebenso weitverbreitete aber weniger akzeptierte Gewohnheit. Über ein Drittel der Befragten rauchen mehr als ein Paket am Tag und sind fast ausschliesslich der Meinung, das sei zuviel.

Der sogenannte ›Geisteszustand‹ wird hier nicht als etwas von der Gesundheit getrenntes gesehen. Wir gehen auf den Aspekt aus einem methodischen Grund gesondert ein:

Es gibt eine fortwährende Suche nach adäquaten Operationalisierungen von geistiger Gesundheit. In sie strömen philosophische, empirische, schliesslich auch standesideologische Prämissen ein. Die Mental-Health-Forschung und

44

-bewegung [!] im angelsächsischen Raum hat sich dabei bemüht, eine von Stigmata möglichst freie Betrachtungsweise anzuwenden. Unter ihren verschiedenen Versuchen, das Konzept empirisch und epidemiologisch fassbar zu machen, haben wir die Arbeit des Midtown-Manhattan-Studienteams für unsere Untersuchung angewandt. Der dort konstruierte Mental-Health-Index beschreibt »verschiedene Grade manifester Symptombildung und angenommener emotionaler Unfähigkeit, die Rollen eines erwachsenen Lebens auszufüllen.« (Srole et al., 1975, S. 163) Die zugrundeliegende positive Definition geistiger Gesundheit ist »ein Freisein von psychiatrischen Symptomen und ein optimales Funktionieren des Individuums in seiner sozialen Umgebung« (ebda, S. 176). Es ist die Betonung des sozialen Funktionierens, die den Index, im Zusammenhang mit Fragen der Anomie bzw. der möglichen allgemeinen Entfremdung in der Gemeinde, für uns interessant gemacht hat.

Der Index beruht auf den Auswertungen des epidemiologischen Midtown-Fragebogens durch zwei unabhängig voneinander arbeitende Psychiater. Ihre Beurteilungen wurden aus den Fragebogen durch Computer simuliert, wobei die Bedeutung der einzelnen Fragen mit Hilfe von Regressionsanalysen unterschiedlich gewichtet wurden. Die für eine Vorhersage wichtigsten Fragen sind:

1) Würden Sie sich als nervös bezeichnen?

2) Fällt es Ihnen schwer, einzuschlafen?

3) Haben Sie einmal einen Nervenzusammenbruch gehabt?

4) Trinken Sie manchmal mehr, als Ihnen guttut?

Der aus ihnen resultierende MH (für Mental-Health)-Index approximiert zu einem hohen Grad die komplexen Beurteilungen durch die Psychiater. Die Marienthaler Daten wurden in drei Gruppen geistiger Gesundheit bzw. geistigen Funktionierens unterteilt.

45

Gemäss der MH-Skala können 14 aus der Stichprobe als ›symptomfrei‹ bezeichnet werden, 18 weisen ein ›mittleres Niveau‹, 24 ein ›hohes Niveau‹ möglicher Störungen auf. Diese Werte lassen sich allerdings nicht mit anderen Ergebnissen der Midtown-Skala vergleichen, und für detaillierte Beurteilungen des geistigen Gesundheitszustandes ist die Stichprobe zu klein. Lediglich Trends lassen sich aus den Kreuztabulierungen mit anderen Daten ablesen. So scheinen die älteren und im alten Marienthal lebenden unter den Symptomfreien unterrepräsentiert zu sein.

Eine bessere Kenntnis der Probleme und Anliegen ermöglichen uns wiederum Gespräche mit Bewohnern und vor allem mit dem Arzt. Wir erfahren vom Gemeindearzt, der seit 1950 in Gramatneusiedl arbeitet, warum er sich nach Ansicht einiger Marienthaler zuviel Zeit mit den Patienten nimmt: Cirka die Hälfte der Leute, so schätzt er, kommt zu ihm, um über konkrete Probleme reden zu können. Nur fünfmal in seiner dreissigjährigen Praxis im Ort hat er Leute in psychiatrische Behandlung weiterschicken müssen. Er hält viel vom gemeindenahen Kontakt und vom guten Zureden.

Frauen bezeichnet er als das konstitutionell und psychologisch schwächere Geschlecht, was von den Hormonen herrühre. Ihre ›biologische‹ Rolle erkläre gewisse emotionale Schwächen; die ›Krankheit der Emanzipation‹ sei noch nicht in die Gemeinde gedrungen. Jenseits dieser ideologischen Meinungen aber scheint der Gemeindearzt für Marienthal eine ähnliche Rolle zu spielen, wie bis vor kurzem auch der verstorbene katholische Priester des Ortes: Jemand, der nicht ›einer der unsrigen‹ war, aber zu dem man mit Problemen gehen konnte, der sich nicht beruflich abkapselte, sondern in Gesprächen praktisch helfen wollte.

46

4.5. Arbeitslosigkeit

Zur Zeit unserer Arbeit gab es in Marienthal eine verschwindend kleine Anzahl von Arbeitslosen, die aus der Randschicht von Alkoholikern kamen und auch bei einem entsprechenden Stellenangebot nicht in einen Arbeitsprozess integrierbar gewesen wären. Teil unseres Forschungsinteresses war aber die allgemeine Einstellung zum Problemkomplex Arbeitslosigkeit (als Bedrohung, als Mittel sozialer Kontrolle, als negative Beschreibungskomponente der Kategorie Arbeit). Zudem hatte die Frage nach der Arbeitslosigkeit eine strategische Funktion innerhalb unserer Forschungsarbeit. Sie war der Anlass für die Methode der ›Oral History‹ und bestimmte weitgehend, wie wir in der Ortschaft wahrgenommen wurden: Wir waren diejenigen, die sich für persönliche Erinnerungen und Geschichten aus der Zeit der grossen Arbeitslosigkeit interessierten.

Der Fragebogen enthält zum Thema zunächst ›objektive‹ Fragen an Ortsansässige: Waren Sie in den dreissiger Jahren arbeitslos? Und wenn die Frage altersmässig nicht zutraf: Waren Ihre Eltern damals arbeitslos? Von den acht befragten, die 1930 im erwerbsfähigen Alter standen, sagte nur einer, dass er lange arbeitslos war. Die Jüngeren hörten cirka zur Hälfte von längerer oder wiederholter Arbeitslosigkeit ihrer Eltern.

Das Verhältnis 1:7 in der ersten Frage, verglichen mit den 75 % Arbeitsloser laut Studie von 1933, mag ein statistischer Zufall sein. Möglich ist aber auch, dass die eigene Arbeitslosigkeit bagatellisiert oder verdrängt wurde, weil sie als Zeichen mangelnder Tüchtigkeit gewertet werden könnte. Arbeitslosigkeit war und ist ein Stigma und wird entsprechend beurteilt. Auf die Frage: »Wenn heute jemand arbeitslos ist, ist das Ihrer Meinung nach

47

seine eigene Schuld oder von den ›Umständen‹ verschuldet?« antworteten 47 von 56 mit ›Eigene Schuld‹. Dieselben meinen zwar, dass es in den dreissiger Jahren den Umständen zuzuschreiben war, aber kaum einer kann im offenen Teil des Fragebogens diese ›Umstände näher beschreiben oder erklären. Und selbst für damals gilt in den Köpfen von vielen: »Wenn jemand wirklich arbeiten wollte, der hat schon was gefunden.« ›Etwas finden‹ bedeutete damals, weite Fahrrad- oder Fusswege zur Arbeit in Kauf nehmen oder überhaupt wegzuziehen. Bei einem Überangebot an Arbeitswilligen gab es ausserdem extrem niedrige Löhne. Oft war dann zwischen dem Haushaltsbudget von Familien, die ein arbeitendes Mitglied hatten und solchen, die von der Arbeitslosen- oder Notstandsunterstützung leben mussten, kaum ein Unterschied.

Der Satz: »Ich habe immer Arbeit gehabt« fällt oft und wird mit Stolz ausgesprochen. Man ist nicht jemand, der trotz der widrigen Umstände noch Glück gehabt hat, sondern eben der Tüchtigere, ein Mensch mit dem notwendigen Arbeitethos.

In den offenen Interviews stellten wir auch die Frage nach Konzentrationslagern, von denen es einige kleine in der Umgebung gab, in Wolkersdorf und Lanzendorf. Manche sagten, dass sie von ihnen wussten, und fügten dann hinzu: »Da sind Leute hingekommen, die nicht arbeiten wollten.« Die tödliche Lüge, die hinter dem Sinnspruch ›Arbeit macht frei‹ stand, soll hier gar nicht zur Sprache kommen. Seit der Industrialisierung scheint die Internierung, Disziplinierung und Entmündigung von Arbeitslosen und Arbeitsunwilligen als gerechtfertigtes Mittel zum Schutz der moralisch-ethischen Grundpfeiler der Gesellschaft (vgl. Garraty, 1978).

48